在这个充满神秘与丰富的名字背后,是一个悠久的历史,一个被无数先贤们所铭记并传承下来的文化。关于中国的来历资料,不仅包含了其地理位置、政治制度、经济发展,还有更深层次的文化精神和民族认同。

中华文明,从远古时期开始,就已经展现出了其独特性。在黄河流域,出现了早期的农业社会,并逐渐形成了一系列相对稳定的国家政权。这一地区不仅是中国文明之源,也是亚洲乃至世界上最早发祥的地方之一。考古发现显示,这里的人类活动可以追溯到至少公元前7000年左右,而文字记录则可追溯到商朝时期,大约在公元前16世纪。

然而,这段时间也伴随着战争与征服,以及周期性的政治变迁。秦朝统一六国后,建立起中央集权的封建王朝体制,为后续几千年的统一奠定了基础。但这并不意味着没有更多复杂的情形发生。在汉代之后,分裂重组成为常态,而各个地方势力间不断斗争使得长达几个世纪的大规模动乱成为常态。

尽管如此,在这一过程中,一些重要概念却逐渐成型,比如“华夏”、“中华”。这些名词代表了某种共同身份,它们最初可能指的是居住在黄河流域的一群人,但随着时间推移,它们演变成了一个更加广泛意义上的族裔认同。

到了唐代,对于“华夏”这一概念进行了一些新的定义,当时它不再仅限于黄河流域,而扩展到了整个东亚地区。而到了宋代,“中华”这一词汇开始被使用,它比“华夏”更为宽泛,更接近现代意义上的中国大陆以及台湾、新加坡等地的人民。

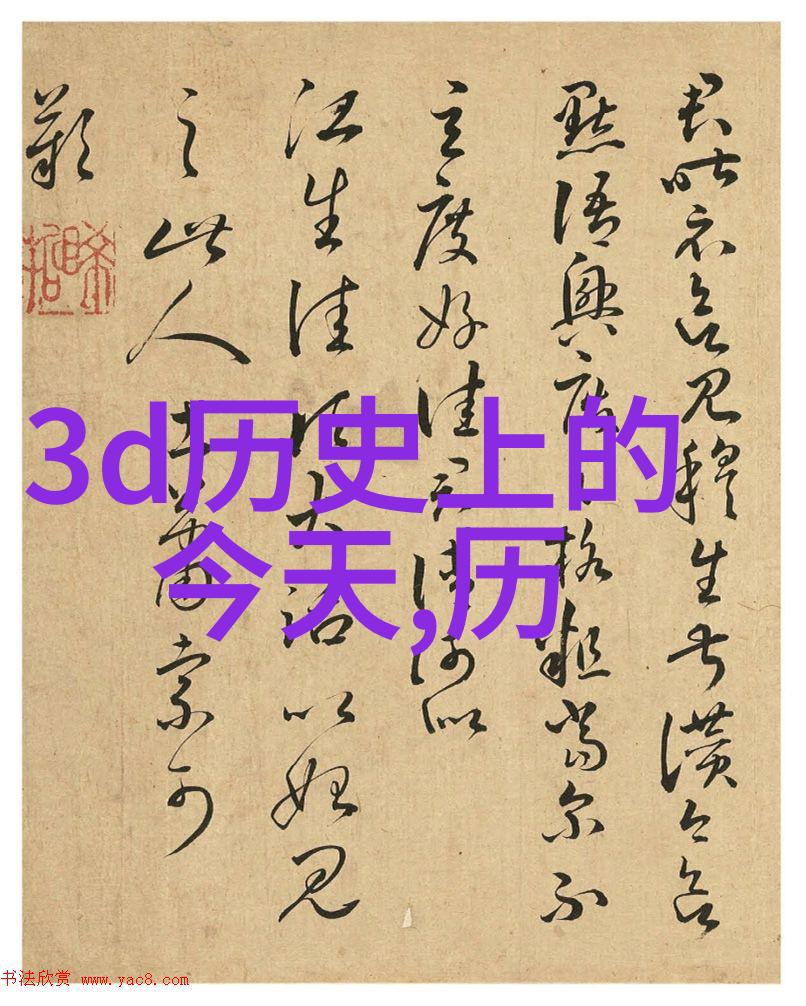

对于外界来说,“中华”的含义很难用语言准确描述,因为它涉及到多个方面:包括但不限于语言、宗教信仰、艺术风格以及哲学思想等。例如,当我们谈论中文,那么我们是在讨论一种文字系统、一种书写方式还是一种语言?每一种解释都带有一定的偏见和局限性,但是它们都是构成现代“中国”的不可或缺的一部分。

同时,“中华”的概念还经常与其他国家或地区联系起来,如日本称自己为“倭国”,而韩国则自称为“Joseon”。这些名称反映出不同文化之间相互影响甚至冲突的情况,同时也表明存在共同点,即他们都位于东亚,并且分享一定程度的人口遗传和文化交流史料。

今天,当我们提及“中华”,我们既是在谈论五千年的历史,又是在思考未来的可能性。当我们的祖辈们将自己的故事编织进这片土地,他们留下的不是只是一份资料,而是一场伟大的旅程——从过去走向现在,从这里看向彼方。如果说过去是沉淀的话,那么未来则是潮涨,我们必须继续探索那些未知领域,将自己的足迹印刻在新时代的地图上,以便让子孙后代能够看到那条通往未来的道路。