百丈竿头的故事:探索中国古代历史变迁

在中国古代,一个成语“百丈竿头”或称“百尺竿头”,深刻地映射了人们对于不断追求高峰的渴望。这不仅是对个人精神追求的一种体现,更是一种对于社会进步和历史变迁的深刻洞察。那么,这个成语又是如何产生的呢?它背后的故事又是什么样的?

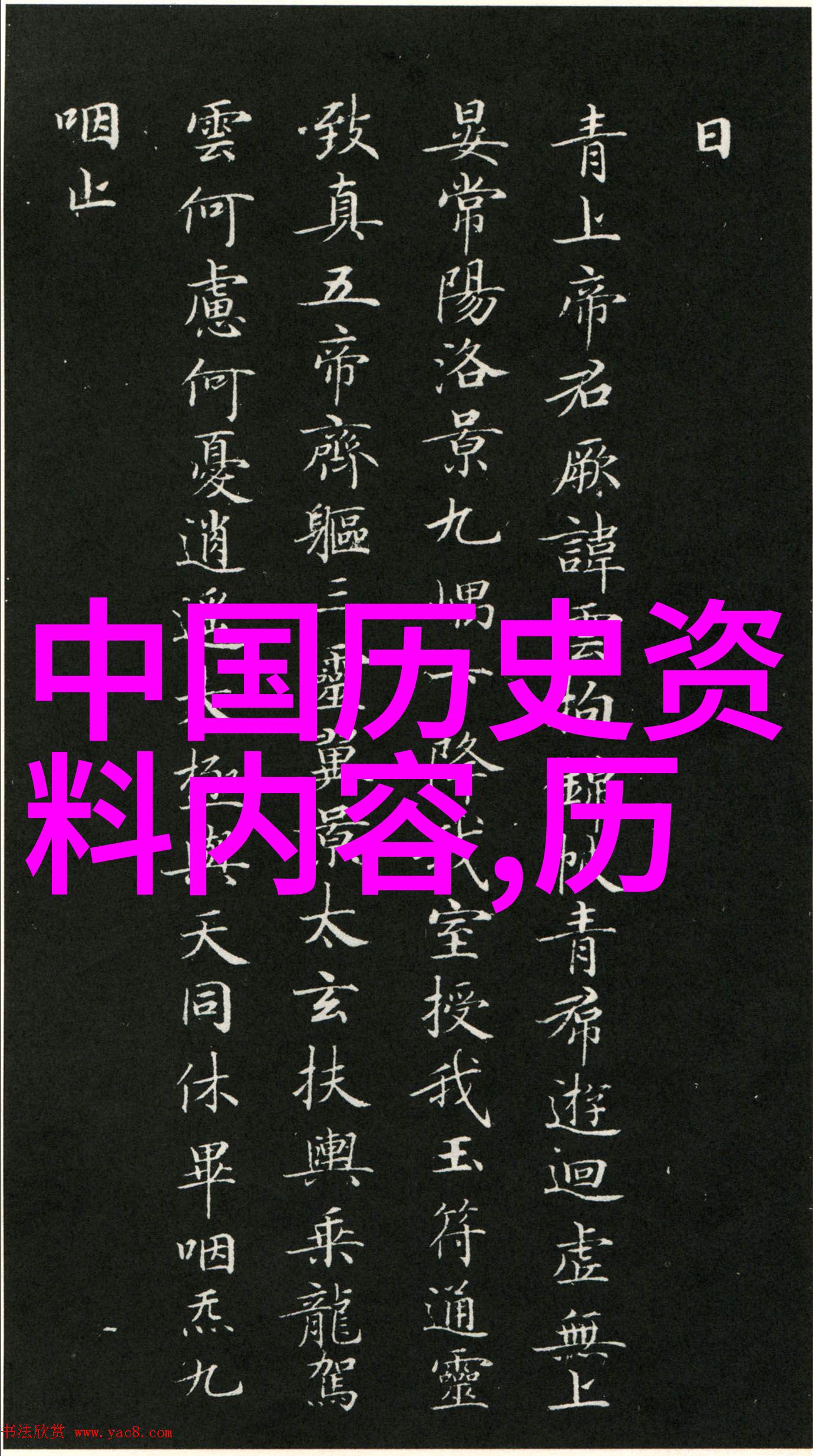

这个成语来源于宋朝时期著名僧人的《景德传灯录》中,记载了一位释道原师示一偈曰:“百丈竿头不动人,虽然得入未为真。百丈竿头须进步,十方世界是全身。”这偈言表达了向往更高境界、不断前行的意志。

据说,在宋朝,有一位名叫景岑的大师,他号称招贤大师。在他的传统中,以佛学造诣卓越而闻名遐迩。他常游历各地,不断传播佛法。

有一次,他应邀到一座寺庙讲经。那天法堂里聚集了众多僧人,大师讲解深奥而精彩,每个人都被吸引住了,只有偶尔会有人提出问题。大师耐心回答,然后继续讲述。

突然,一位年轻僧人站起来,用礼貌的话询问大师,并且请求进一步解答。大师也表示愿意详细说明,最终两人围绕着有关十方世界的问题进行了一场充满智慧和哲理的对话。

为了让大家更加理解这一概念,大师当即拿出了一份偈帖,从中读出了:“尽管你已经达到‘百丈’之巅,但这是远远不够,因为真正意义上的高峰才是在‘十方世界’。”这句话仿佛打破了时间与空间,使得每一个人都感受到了那份超脱尘世、超越自我的力量。

从此,“百丈竿头”的故事就像一面镜子,将我们照见到的是一种永恒不变的心灵追求——无论走过多少路,无论攀登过多少高山,我们总会发现新的挑战、新的人生目标,那就是那个真正意义上的“十方世界”。