从甲骨文到金文:古文字的诞生与发展

从史前时代开始,人类就已经使用符号来记录信息。随着社会的进步,这些符号逐渐发展成为了系统化的书写系统。在中国,早期的一种书写系统是甲骨文,它出现在公元前13世纪左右,是由商代人用来刻在龟甲或兽骨上的。这些文字主要用于占卜和宗教活动,并且包含了丰富的地理、天象、农业等方面的信息。

什么是小篆?它如何影响了后来的书法艺术?

随着时间的推移,甲骨文逐渐被更为精致和流畅的小篆所取代。小篆出现于春秋战国时期,其特点是在笔画上更加细腻,而结构则更加严谨。这一阶段也见证了汉字书法艺术的初步形成,小篆对后来的隶书、楷書产生了深远影响,使得汉字在形式上更加规范和美观。

隶书与草书:变化中的稳定

秦始皇统一六国后,为了一元化国家语言,便推行了一种称为“隶书”的简化体制。这使得整个国家都采用同一种标准化的手写体,使得官员们能够快速而准确地记录下命令和文件。然而,在这个过程中,也有一些草创性的草書出现,它们以其潇洒大胆的手法吸引了不少人的喜爱。

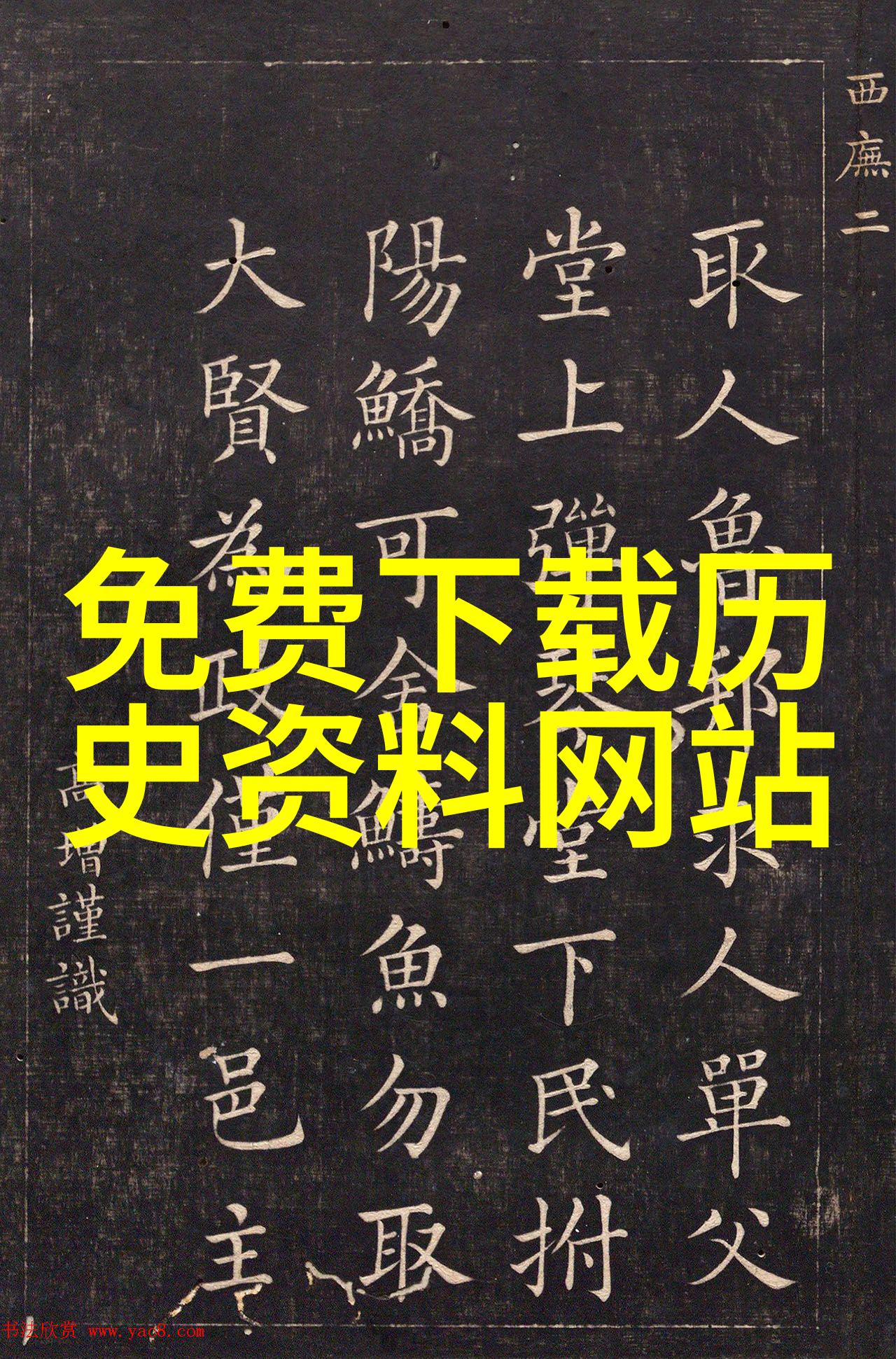

楷書之父——颜真卿,他对楷書有什么贡献?

唐朝时期,由于隶书繁重且难读,因此楷書应运而生,以其清晰易懂成为官方文件的标准体裁之一。在这一时期,一位名叫颜真卿的人物,他因他的楷書作品而闻名,被尊为“楷書之父”。他提出了许多关于笔画宽窄、角度平衡等原则,使得现代人仍然可以通过他的作品学习正仓院流传至今的一些基本规则。

汉语拼音与现代汉字教育

进入20世纪,大量外国侨民涌入中国,他们面临的是一个拥有多个方言的大陆以及众多不同的字符体系的问题。此时,为了解决这一问题,就需要找到一种新的方式来表达中文的声音,这便是发明了汉语拼音(Hanyu Pinyin)的原因之一。而这同时也促成了对于旧有繁复字符体系进行再审视,最终走向简化后的今天。

简化漢字运动及其意义

伴随着新中国成立及改革开放政策实施,大规模简化漢字运动开始展开。这一运动旨在去除一些复杂或不常用的笔划,以提高识别率并普及教育水平。根据《关于进一步加强标点符号使用规范工作》的规定,对已有1567个常用部首进行整理,将原来有的169个部分减少至36个,从而极大地提升学习效率。此外,还包括一些图形上的改变,如将"工"改为"造"等,这些改变对于普通百姓来说显著降低了解读障碍,并增强文化交流能力。