一、古代地图的雏形

在中国历史上,早期的地图主要是通过文字记载和绘画表现出国界、行政区划等信息。例如,《山海經》中的“方圖”和《禹貢》中的“九州”就反映了当时对空间认识的一种初步表达。这类地图虽然没有今天的地理精确度,但它们标志着人类对于自己的居住环境进行系统整理和记录的能力。

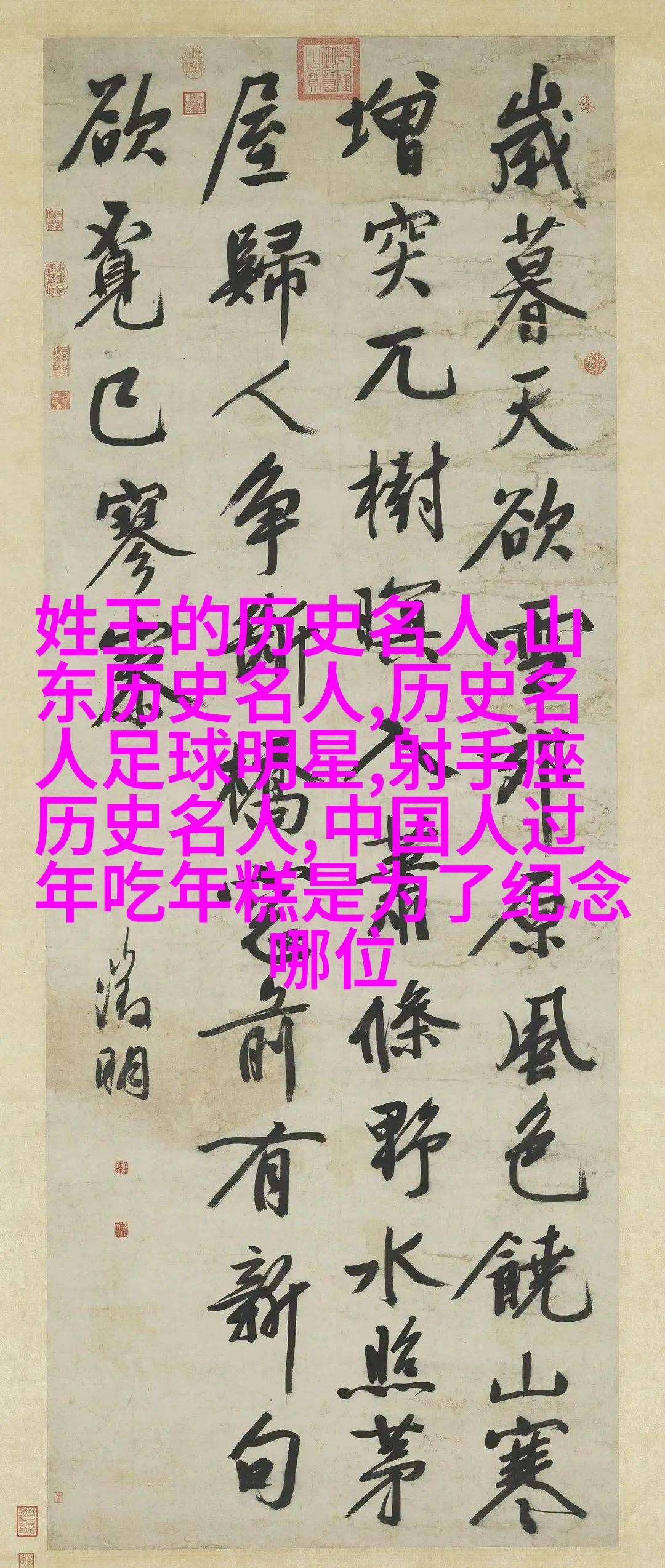

二、中世纪地图的发展

随着社会经济的发展,中世纪的地图开始出现更加详细和精确的地理信息。如宋朝时期所著《都城广疆圖》,不仅描绘了当时国家边界,还包括了河流、山脉等自然要素,这些都为后来的地理研究打下了坚实基础。此外,《太平寰宇记》的附录也包含了一些重要城市及道路的地形分布情况,为了解当时交通网络提供了重要参考。

三、明清两代的大型测量活动

明清两代,特别是在明末清初,由于战争频繁,对土地资源有更高要求,因此开始有大规模进行测量活动,以便于税收征收和军事防御。在此期间,如李善兰编撰的《輿地廣疏》就是利用天文测量方法来确定长itudes,并将其应用到地方测量中,为后来的正射投影技术奠定了基础。

四、近现代以来的统计学方法融入

进入19世纪以后,随着西方科学技术传入中国,尤其是统计学与数学工具在观察世界方面取得巨大进步,这直接影响到了中国历史上的地图制作方式。在这个阶段,一些官员将用统计数据来描述人口数量变化,从而能够更准确地区域经济状况。这一转变使得从宏观角度分析地域差异成为可能,同时也促使人们对空间数据管理产生新的兴趣。

五、新时代下的数字化与全球化趋势

在21世纪,我们迎来了数字时代,大批量的人口迁移以及快速发展的科技,使得传统意义上的"边界"变得模糊。而互联网、大数据以及遥感技术等新兴工具,将让我们拥有前所未有的视角去理解地球。未来,我们可以预见到,不仅会有更多关于过去历史事件在地理位置上的再现,而且还能借助先进技术预测区域内未来的可持续性问题,从而为政府决策提供更加全面的支持。