在中国文化中,“鸿雁传书”一词常被用来形容人们通过飞鸟的方式传递信息或表达深情。这个概念源于古代的一种文学典故,它不仅体现了古人对自然界美感的追求,也反映了他们对于友情和爱情的珍视。那么,“鸿雁传书”的这种文化内涵又是如何形成的呢?我们今天就一起去探索它背后的历史故事和文化意义。

首先,让我们回到“鸿雁”这一词语本身。《尔雅·释鱼》中记载:“鹤、鸡各有名。”这里提到的“鹤”指的是高洁、优雅的大型水鸟,而“鸡”,则包括了一些小型飞禽,如燕子、麻雀等。在这类鸟类中,“鸿雁”尤为突出,它们以其壮观的群体迁徙而闻名,被誉为“天下之大”。由此可见,“鸿雁”在古代已被赋予了某种特殊的地位和象征意义。

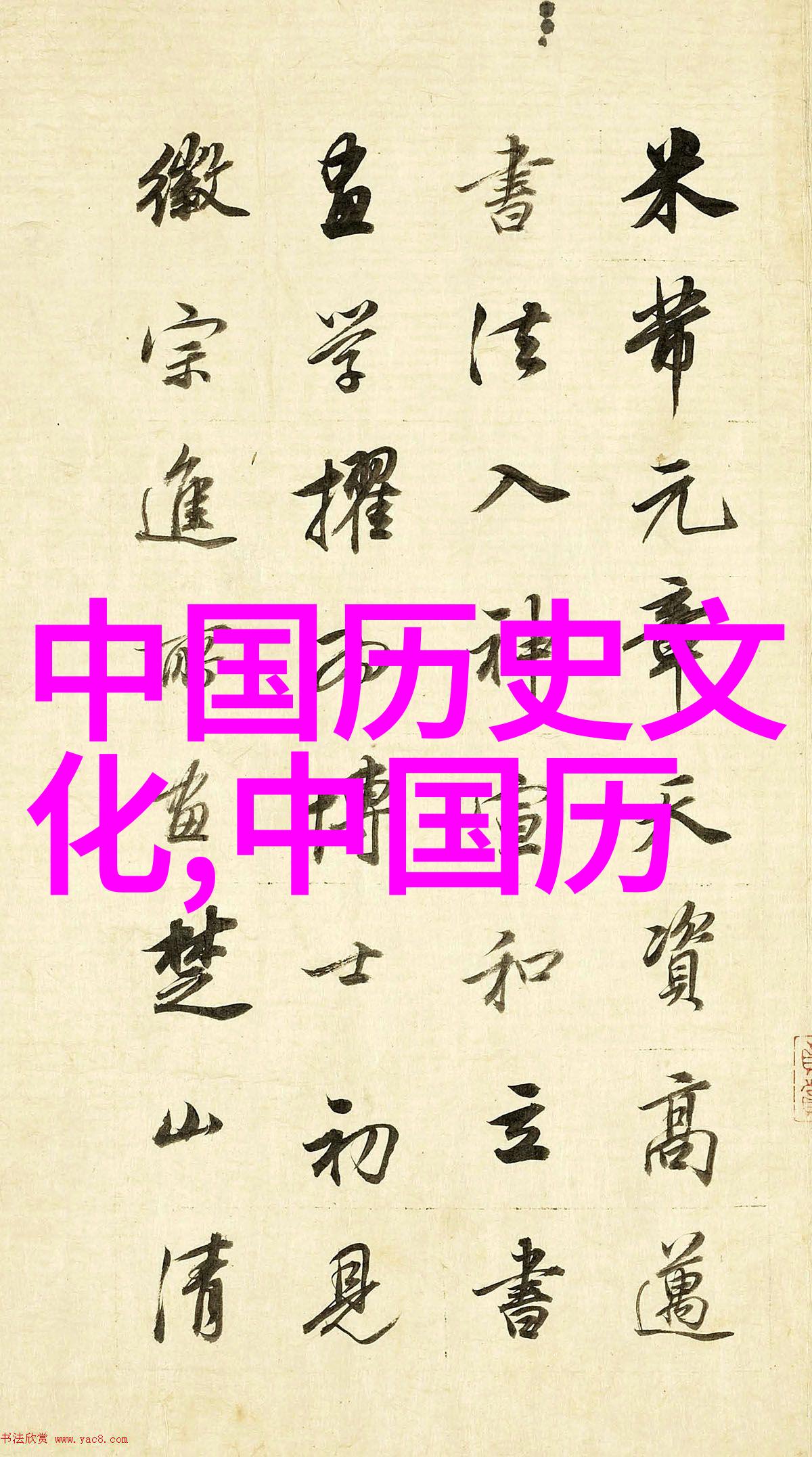

接下来,我们要探讨的是什么是“传书”。在汉字史上,“书”的字义非常广泛,不仅包含现代汉语中的写作含义,还可以指信件、文字信息等。而在自然界中,鸟类也能帮助人类进行沟通,这种现象便叫做“啄木取信”。从这个角度来看,那么何谓真正的人与人的联系呢?

现在,让我们转向最重要的一环——历史故事。在中国文学作品中,最著名关于鸿雾(即雨)和鴛鶹(即夫妇)的故事源自宋代诗人李清照创作的一首诗《如梦令》:“昨夜雨疏风骤,一夜话到天明时,梦回故乡无限思。”这首诗描绘了一幅充满凄美色彩的情景:作者梦回故乡,与亡夫重逢,但当她醒来后,却发现一切都是幻觉。这首诗触动了无数读者的心弦,因为它所展现出的悲剧性与对往昔美好时光的怀念,是极其真挚的情感表达。

然而,在那个时代,有一种说法认为,李白有一次因为外出拜访,他带着一封亲笔信给他的朋友。但由于天气恶劣,他无法找到合适的情况再次离开,只好将那封信藏匿其中一个巨大的树洞里。当他再次经过的时候,那个地方已经变成一个墓地,而且树木也已经生长得很茂盛。他知道自己可能永远不会能够把那封未寄出的信交到朋友的手上了。这就是说,他希望借助于飞行物质,比如树叶或者其他生物,将自己的消息发送出去,即使这样做并非实际可行,但却显示出了他对于友谊以及通信渠道至关重要性的理解。

接着,我们需要进一步解释为什么选择了这样的动物作为媒介。这里面涉及到了很多哲学思考,比如人类与自然之间是否存在某种共振点,以及这些动物是否能够成为我们的代理者。在早期社会,当人类还没有发明复杂通信工具时,他们必须依赖于周围环境中的生物来完成一些任务,这样的需求促使人们开始观察并利用那些能够帮助它们实现目标的事物。

最后,再回过头来说一下所谓的"伪科学"问题。尽管科学家们普遍认为,如果条件允许的话,使用猫眼镜蛇或者任何类型的小动物确实可以通过拍摄图片或者录像设备进行数据传输。但是在现实生活中,由于技术限制以及伦理考量,这样的行为并不常见。而且,如果真的要实现这样的功能,就需要大量的人力资源投入进去,并且必须保证所有参与过程都符合法律法规要求,不会侵犯别人的隐私权利也不会造成任何伤害给这些小生命。

总结来说,从历史上看,无论是通过文言文还是日常语言,都有许多例子展示出人们如何运用各种手段试图让信息跨越距离传递过来。如果你想了解更多关于这个话题,你可以阅读一些更详细关于这方面内容的地方。不过,要注意的是,在处理相关研究时应该保持批判性思维,同时尊重所有生命,不断地学习新的知识,以便更好地理解世界周围发生的事情。