在古代,书籍是知识的载体,是文化传承的重要工具。然而,由于手工书写的复杂性和时间成本,书籍非常昂贵且难以大量生产。这一局面直到中国人发明了木刻印刷术才有所改变。

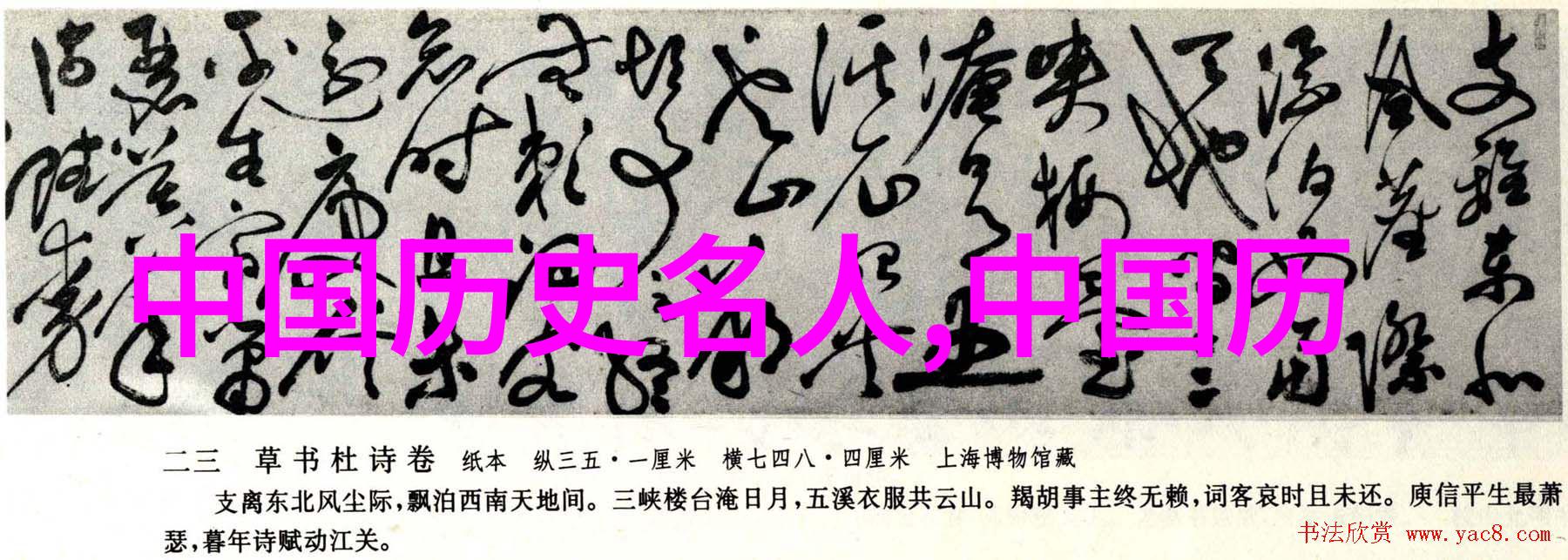

关于汉字的历史资料40字:汉字源远流长,从甲骨文、金文、隶书等多种形态演变至今。它们不仅记录了古人的语言,更反映了社会经济政治文化发展。

木刻印刷术由宋代开始逐渐成熟,主要通过将文字或图案雕刻在硬木板上,再用墨水蘸取压纸而成。这种技术虽然提高了出版速度,但仍然存在一定限制,比如每次只能打印相同数量的一份版块,以及需要不断更换铅板来完成整本书。

到了元朝,一些创新出现,如使用竹简作为版材,这大大降低了成本并且可以制作更多复杂图案。但这还远远不能满足日益增长的人群对读物需求,因此人们继续寻求更高效的方法。

金属活字则是在15世纪由德国眼镜匠约翰·戈特斯贝格发明,并在16世纪被威廉·库珀改进成为现代意义上的金属活字。这种技术涉及创建一个个可以自由组合以形成不同字符或词汇排列的小型金属模具,每个模具都对应一个不同的汉字或者符号。当这些模具被装入一起并浸入油墨后,用力按下就能获得一张完整页面。

此后的几百年里,金属活字变得不可或缺,它极大地促进了知识普及和学术研究。此外,它也为文学作品和艺术品提供了一种新的表现形式,使得阅读变得更加便捷,为人们带来了前所未有的信息爆炸时代。

然而,随着工业革命的推进,不同材料和机械设备不断涌现出新的印刷技术,如铅酸电池(1884)和无油墨凹版钢制开式光盘(1950年代)。这些新技术进一步缩短了从原稿到最终产品之间的距离,加快了解决方案,并使得批量生产更加高效化。这对于整个行业来说是一个巨大的飞跃,也标志着文字传播进入了一种全新的时代——电子时代。

总结:从最初的手工雕刻到现在数字化编辑系统,我们见证了一段漫长而又精彩纷呈的情感旅程。在这个过程中,无论是工具还是技艺,都经历过翻天覆地变化,而我们所珍视的是那些跨越千年的文字,那些承载着智慧、情感以及人类精神世界深处奥秘的地方,在这里,我们找到了自我认知与世界理解之路。而当我们提起“关于汉字”的话题时,或许会回想到那40个简单却蕴含丰富历史记忆中的词语,那正是连接过去与未来的桥梁,让我们能够看到那个无尽可能性的未来世界。