碑文与铭刻:揭秘古代汉字演变

在漫长的历史长河中,汉字从最初的甲骨文、金文到后来的隶书、楷书,它们都留下了丰富的资料。这些资料不仅反映了汉字本身的演变,也记录了当时社会经济文化的一系列信息。

比如,在甲骨文中,我们可以看到最早的“日”、“月”和“年”的记载,这些词汇是现代汉语中的基本概念,但它们在形态上已经有了明显差异。再比如,金文中的“王”字,由于其结构复杂,经常被误写成其他形态,这也反映出当时文字系统尚未完全稳定。

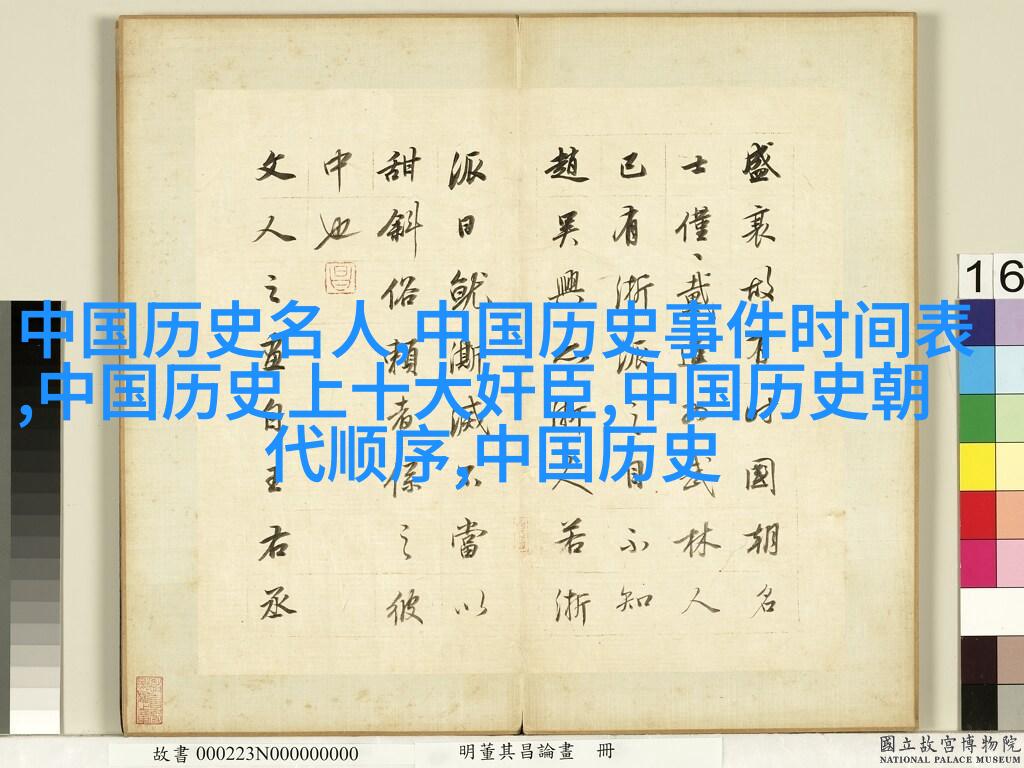

随着时间的推移,隶书出现后,其简化程度大大提高,使得文字更易于书写。这一特点也是为什么隶书能够迅速普及并成为官方使用标准。在《史记》等文献中,我们可以找到大量以隶书为主体的手稿,这些手稿对于研究古代文学和语言具有重要价值。

然而,即便如此,直到唐朝出现楷书这一新的标准体验才真正使得汉字达到了一定的统一性。这种楷体至今仍然是中国传统文化中的重要组成部分,对于学习者来说,是理解古籍内容不可或缺的一环。

最后,“汉字的历史资料摘抄50字”,即指的是那些精选出来用于教学或者研究的小段落,它们通常包含一些关键性的变化或者特殊意义,让我们能够快速了解到一个字符如何从一个状态转换到了另一个状态,以及它背后的故事是什么样的。

通过对这些碑文与铭刻进行深入分析,我们不仅能窥见过去,而更能感受我们的文化脉络,为此我们应该继续努力保护和传承这份宝贵而悠久的情系。