心碎的边界:探索“太残忍了”背后的复杂情感与社会价值观

在人类历史长河中,“太残忍了”这四个字常常伴随着悲剧和痛苦。它不仅是对他人的伤害行为的描述,更是我们内心深处对无辜受害者的共鸣。今天,我们要探讨的是这个表面上看似简单,却蕴含深意的话语背后隐藏的复杂情感和社会价值观。

情感与同理心

人性之中的善良与同情让我们无法接受那些显得过于残酷的事实。在我们的日常生活中,当看到某个人遭遇不公时,我们会自然而然地感到愤怒,甚至说出那句“太残忍了”。这种情感反应源自我们内心深处对于正义、爱与尊重的人性追求。

社会道德标准

在不同的文化和时代里,对于什么样的行为被认为是“太残忍了”的定义是不一样的。例如,在一些原始部落里,为了族群生存,他们可能会做出看似残酷但实际上是必要的决定。而现代社会则倡导更加人文关怀,强调法律和伦理规范来保护每一个人的基本权利,不容许任何形式的暴力或歧视。

个人心理状态

当一个人遭受巨大打击,比如失去亲人或经历严重挫折时,他/她的心理状态可能变得脆弱。如果再受到外界压力或者误解,这种脆弱可能导致他们采取极端行动,从而引发周围人的惊叹:“太残忍了!”这种情况下,“太残忍了”不仅是一个评价,也反映了一种无奈的情绪流露。

法律责任追究

在处理刑事案件时,如果犯罪行为显著超过一般法定的刑罚幅度,那么法院有权根据具体情况判决更高级别的罪名,即使此举也被许多人认为“太残忍了”。这是因为法律必须维护社会秩序,同时也要考虑到犯罪者的恢复可能性,以及其犯错的心理背景等因素。

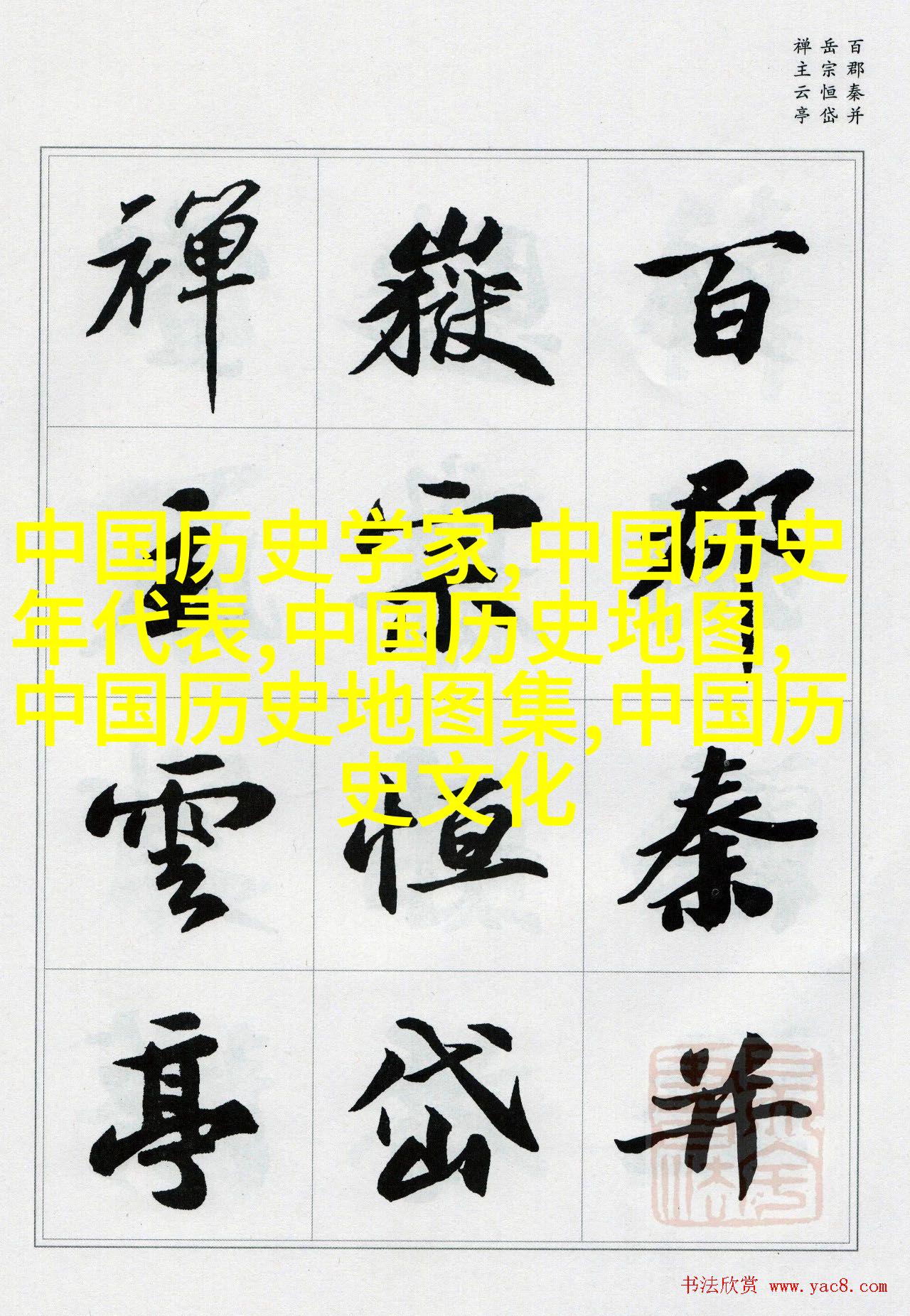

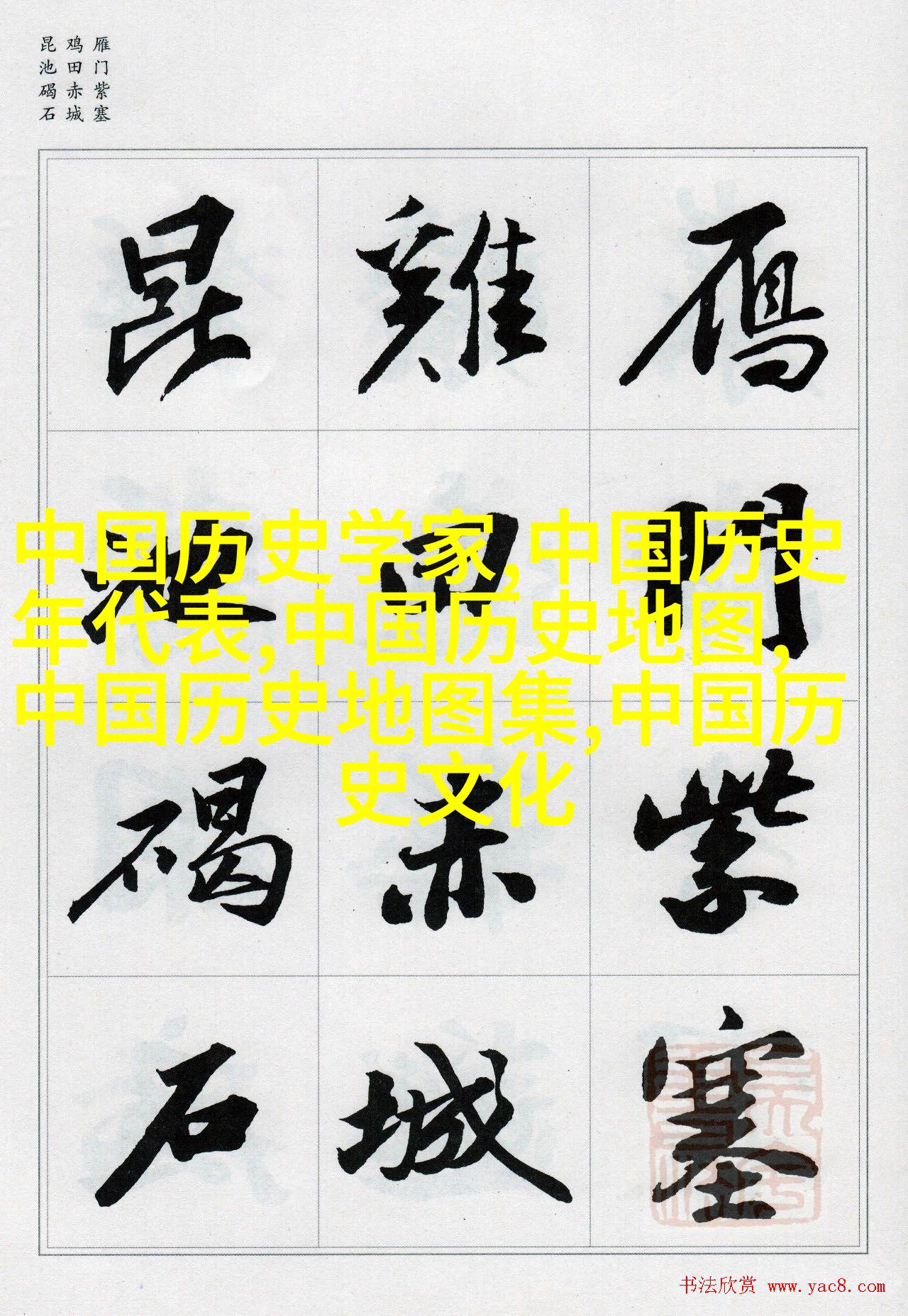

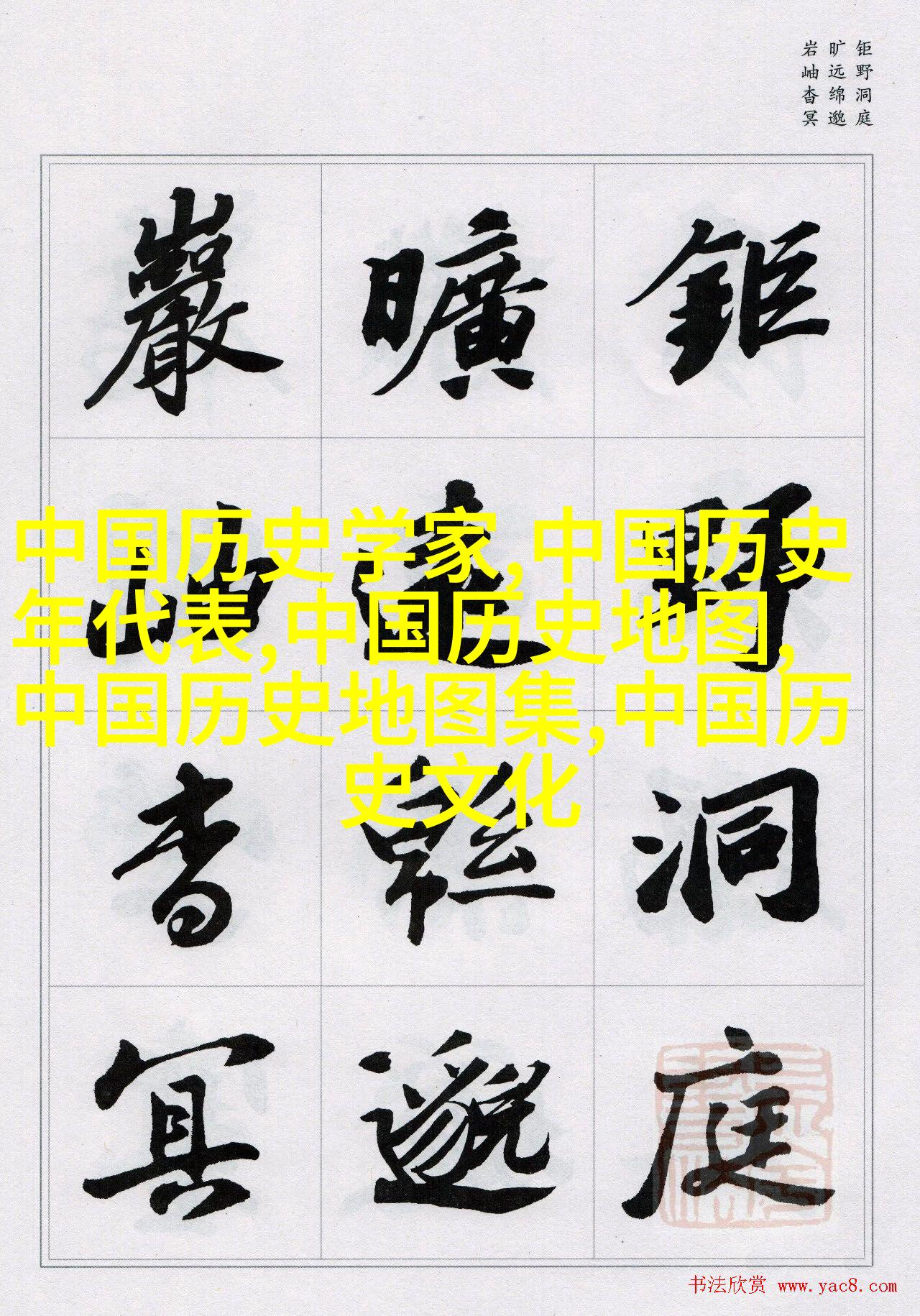

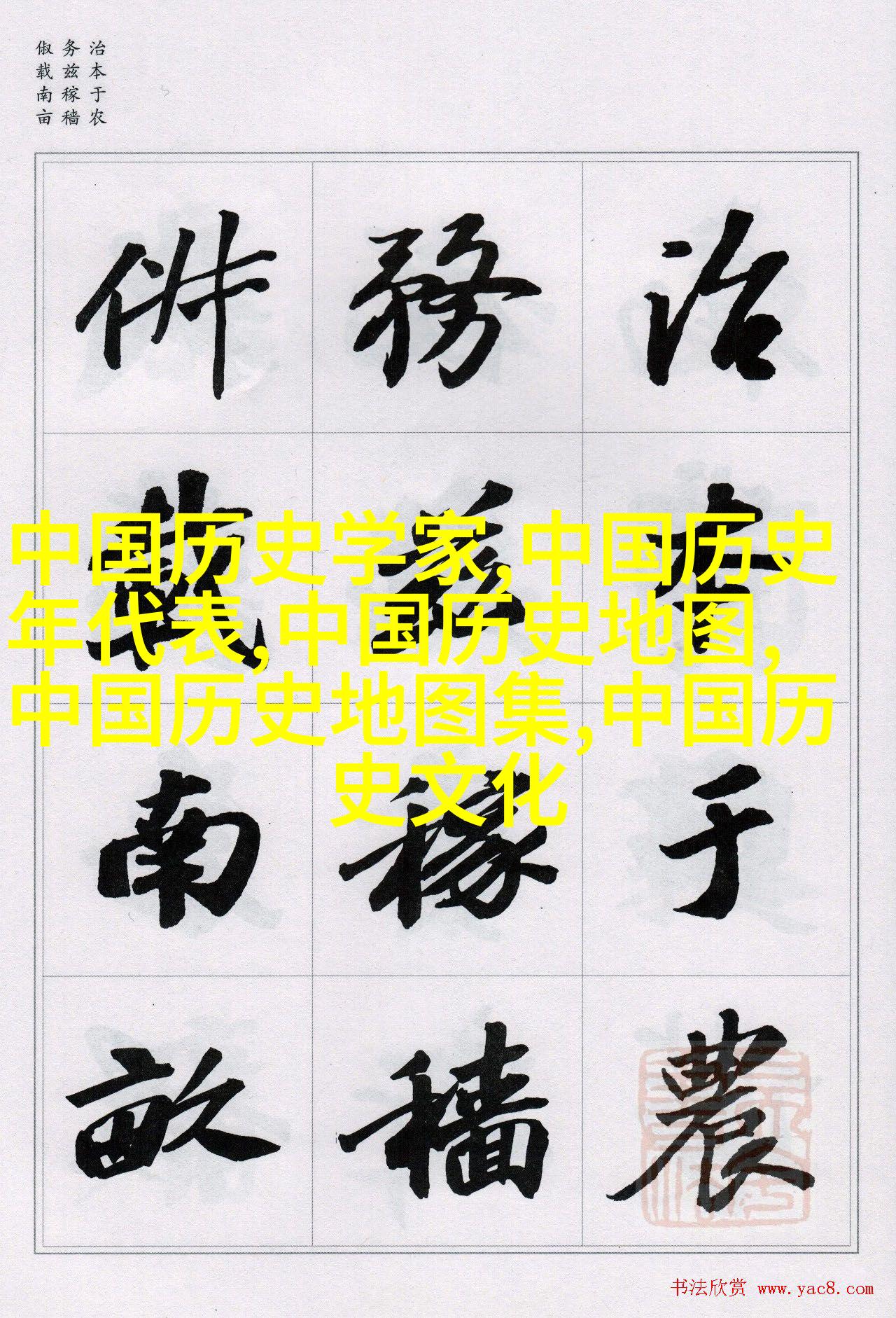

文化传承与教育

通过文学作品、艺术创作以及教育系统,我们不断学习如何理解并评估不同事件是否应当用词为“太残忍”。这些作品往往以故事形式展现人类的情感世界,让读者从不同的角度审视问题,并培养出批判性思维能力,以便更好地区分真正需要谴责的事态。

自我反省与成长

最终,无论是在公共场合还是私底下的交流中,当我们听到有人说:“ 太 残 忠 了”,都是对自己内心的声音的一个提醒——记得保持同情心,学会倾听他人的需求,同时也不断地自我反省,以确保自己的言行符合自身所持有的道德标准。这是一段持续进行的心灵旅程,是每个成年人的重要课题。