长城是中国古代的一项壮丽建筑工程,它的修建不仅耗费了大量的人力物力,更是一次巨大的精神力量的考验。从秦始皇统一六国后开始修筑,到清朝结束为止,这段历史长达两千多年,每一个朝代都留下了自己的痕迹。在这漫长的历史时期里,数百万工匠、农民和士兵投入到了这场史无前例的大规模建筑工程中,他们所面临的困难和挑战是无法想象的。

首先,从地理条件上讲,长城穿越山脉、河流,不同的地形要求不同的建设技术。比如在山地地区,要凿岩立石;在平原地区,则需要运输大量土木材料。在这样的环境下,无论是使用简易工具还是高级技术,都要付出极大的努力来克服自然障碍。这对于当时的人来说,就是一场与自然进行斗争的过程。

其次,在时间上看,长城的修建工作跨越了几个世纪,每个阶段都有其特定的政治背景和经济条件。秦始皇统一六国后,就开始着手于大规模扩建,但由于战争频繁、内忧外患,他只能将它修至关内(今北京市)。直到汉武帝时期,由于对边疆安全更加重视,再次加强并扩展了防御系统。而明朝则是在国家实力增强的情况下,对整个边境线进行了一系列的大规模整治,使得今天我们看到的是相对完整的一条线路。

再者,从人力成本上看,每一次修缮或新建都是依赖于人力的结果。这些工匠们不仅要解决如何应对恶劣天气的问题,还要处理各种疾病,并且还要面对日益增长的人口压力以及土地分配问题。此外,他们还要忍受严酷的手工业制度,如奴隶制、苦役等,这些都是他们日常生活中的常态。

最后,在精神层面上,看待这一切,我们可以感受到那份民族主义情怀,那种为了国家安全而不惜一切代价的心愿。当时的人们不知道未来会发生什么,但他们知道,当下的任务就是让这个伟大的工程成为现实,以此来保障国家稳定与发展。

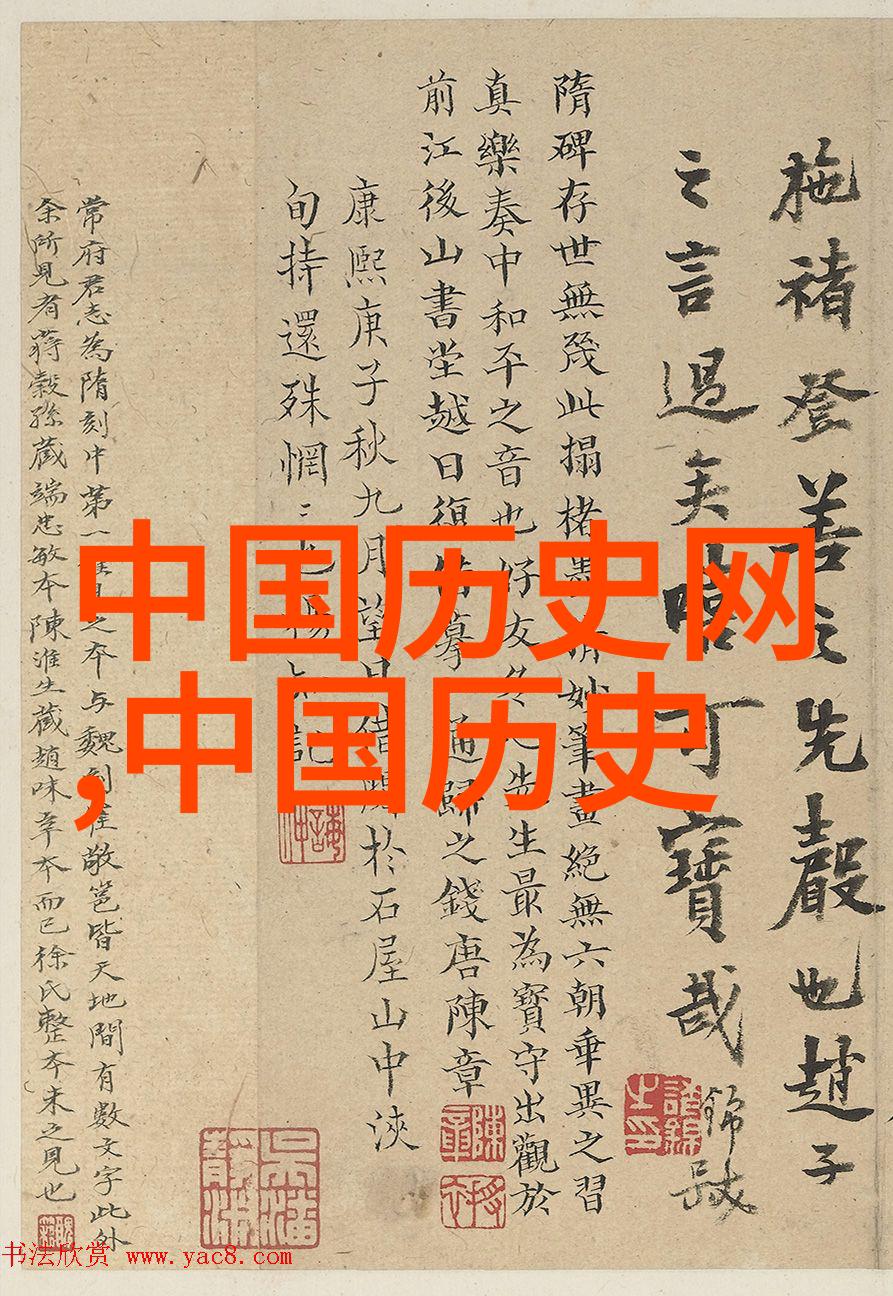

总之,无论是从哪一个角度去看待,那些参与过或直接影响过长城建设的人们,其确经历了一生难忘的一段经历。在这个过程中,他们把自己的生命血液融入到了这座雄伟建筑之中,为中华文明贡献出了宝贵财富,而这些资料简介正是我国丰富文化遗产不可多得的一个缩影,它记录着我们的过去,同时也是我们学习历史智慧与创造未来的重要资源。