《朝代歌》诵读:传承历史韵律的诗意之声

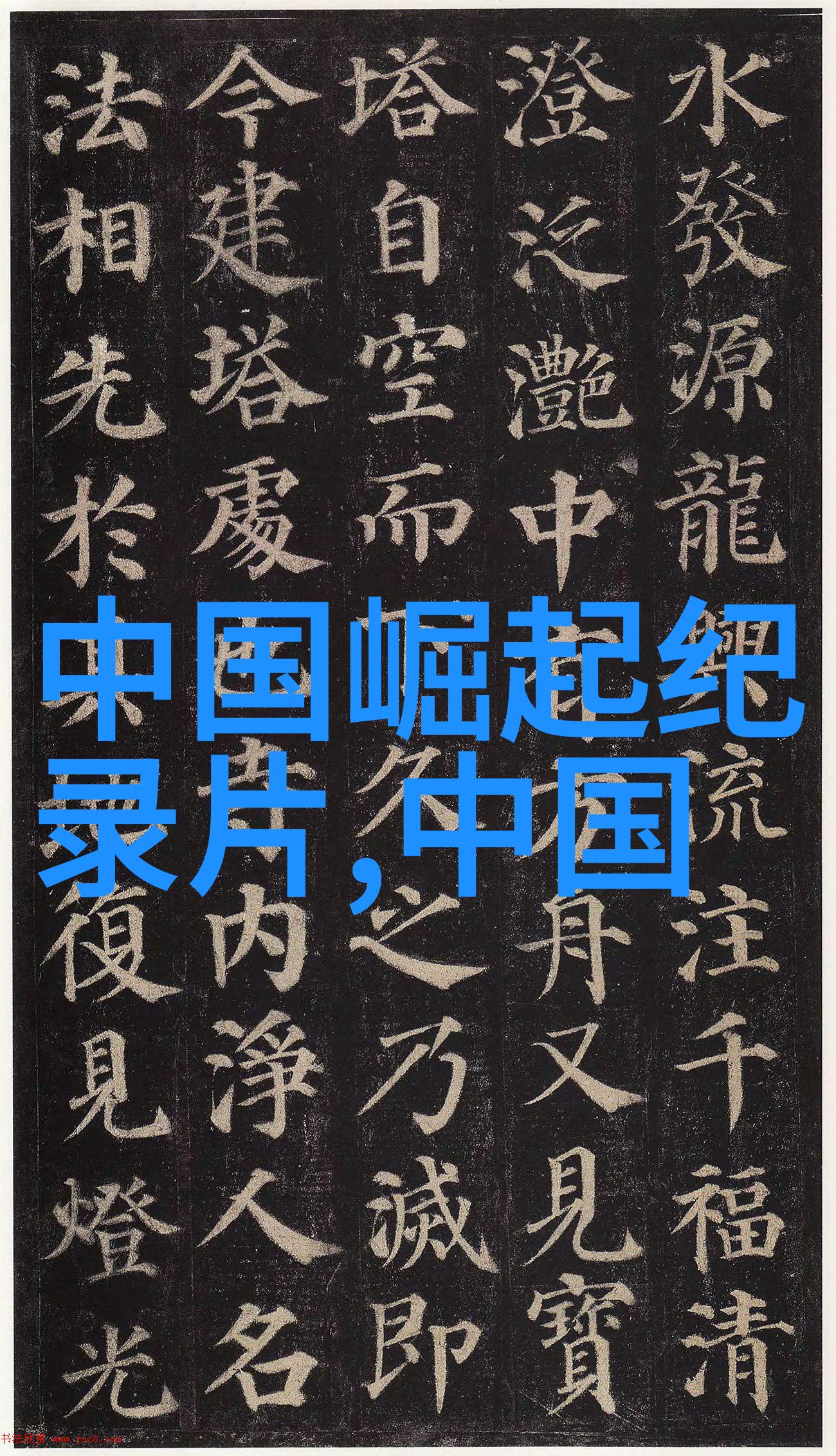

在中国悠久的文化史上,有一种特殊的声音,能够穿越时空,将人们带回那些繁华与衰落、兴旺与衰微交织的古老时代。这就是“《朝代歌》诵读”。这种形式源远流长,自古以来就被用来记录和传唱各个朝代的政治、社会、经济和文化变迁。今天,我们仍然可以通过这首曲子的诵读感受到那一段历史时期独特的情景和气息。

每当夜幕降临,一群身着传统服饰的人们聚集在一起,他们手中拿着竹笛或是琵琶,为大家演绎起了《朝代歌》的旋律。他们的声音清晰而有力,每一个音符都像是时间机器一样,拉动着记忆的小船穿梭于过去。

有一次,在北京的一座老书店里,我偶然听到了这样的一场《朝代歌》诵读会。那是一个冬日晚上,室内暖洋洋的灯光下,一位白发苍苍的老人正站在讲台前,他的手指轻轻地弹奏着古筝,而他的声音却如同山谷里的流水一般低沉而富有节奏感。他正在诵读的是唐宋八大家之一的苏轼所作的一首诗:

春眠不觉晓,

处处闻啼鸟。

夜来风雨声,

花落知多少。

随着他的声音,那些字句仿佛活了过来,让我仿佛置身于那个春天,不禁也跟着陷入了深深的思考。我想,这才是真正意义上的文学享受,它不仅仅是一种审美体验,更是一种心灵交流。

当然,《朝代歌》的诵读并不限于此。在一些乡村地区,还有很多年纪更大的农民,他们可能不会那么精通文言文,但他们依旧能背得滴水不漏地记住自己的祖辈留下的口头文学作品。这些作品虽然没有文字记录,但它们同样蕴含了丰富的地理知识、农业智慧以及对自然界变化规律敏锐洞察力的信息。

例如,在四川的一个小山村里,我遇到了一位七十岁高龄的大爷,他坐在门槛上,用他那哑巴般粗犷的声音缓缓地吟唱起了一首关于雨季来的“河边草”:

河边草绿新,

牛羊吃尽去。

青青河边草,

非烟非雾兮。

他说,这首词是在很早以前由一个叫做王之涣的人创作出来,用以表达对于生活乐观向上的情感。而现在,大爷每年都会在雨季的时候重新背几遍,以此来提醒自己要珍惜生活中的每一刻,不论是丰收还是饥荒,都值得我们去赞美,因为它们都是生命的一部分,是人类永恒的话题也是无穷的话题。

正是这样的《朝代歌》诵读,使得我们能够从一个更加宽广和深邃的视角去看待这个世界,从而更好地理解我们的历史,也更好地认识我们的自己。它不仅仅是一种艺术形式,更是一种精神追求,是对过去一种温馨怀旧,对未来一种期待希望。如果你愿意,可以走进任何一个庙宇或者戏院,就能听到那些充满感情的声音,那些令人心醉的地方,那将是一个什么样的奇迹?