书写千年:探索汉字文明的源流与演变

在漫长的历史长河中,古代汉字不仅是中华民族文化传承的重要载体,也是人类文字发展史上的璀璨宝石。关于古代汉字的历史资料,如同一面镜子,反映了从甲骨文到现代简化字的一系列变迁。

首先,我们可以追溯到最早期的文字形式——甲骨文,它起源于西周初期大约公元前1046年左右,这是一种刻在龟壳和兽骨上的符号系统。这些符号记录了当时社会经济生活、天象观测以及宗教活动等多方面信息。这就是我们今天所说的“甲骨文”,它以其独特的形状和结构,为研究者提供了丰富的人类社会学知识。

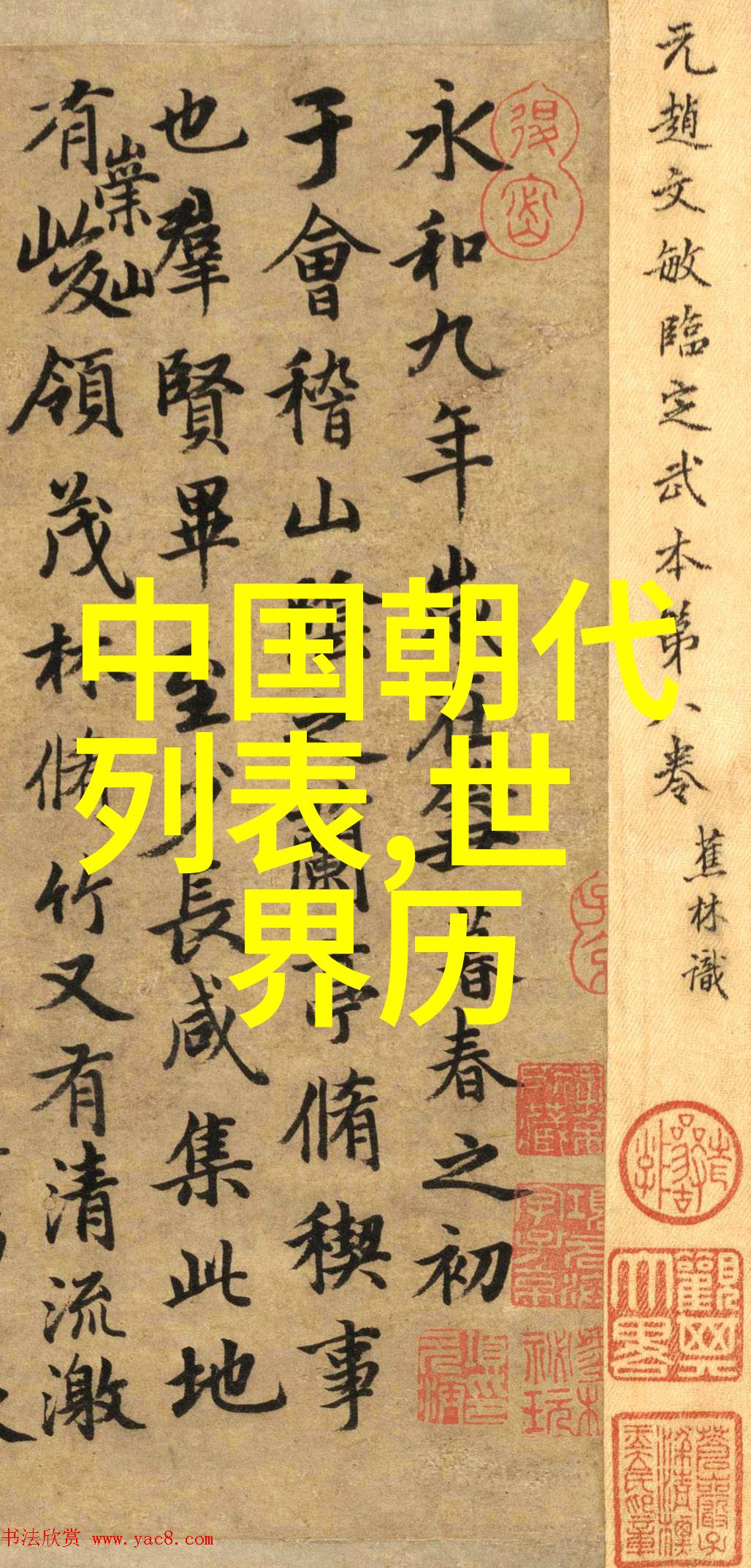

随着时间推移,商朝末年的金文出现,其特点是图形更加复杂,有些字符甚至带有装饰性质。在春秋战国时期,一种新的文字形式诞生—— Bronze script(青铜器上的铭文),这也是中国古代书写艺术的一个重要阶段。 bronze script 的代表作之一,就是《尚书》,它记载了自上古至周朝许多重要文献,是研究中国古代政治、法律、文化等领域不可或缺的一份宝贵资料。

到了秦始皇统一六国后,他为了规范全国语言并加强中央集权,便推行了一套统一度量衡体系,即著名的大篆,这是一种简化且易于书写和印刷的楷书风格,它为后来的隶书打下了基础。大篆虽然没有完全消失,但逐渐被隶書所取代,并融入到了历经数百年的中文发展过程中。

魏晋南北朝时期,又出现了一批新兴文学作品,如陶渊明《五言绝句》中的“更喜黄昏後人家”等,这些文学作品展现出了日益成熟的手笔与内容。唐宋八大家如柳宗元、范仲淹等人的文章,更是将诗词画融合,使得汉字艺术达到新的高峰。这段时期对于理解中国文学史具有极其重要意义,而相关资料则成为学术界研究热点。

清末民初,由于外来侵略对传统文化造成威胁,孙中山先生提出了“小学生应学习四项基本功”的口号,其中包括草书、大篆、小篆及楷书,以此增强国民教育水平并抵御外来影响。在这个背景下,不少学者开始对旧体诗歌进行深入研究,从而为后来的现代简化汉字奠定基础。

最后,在20世纪60年代至70年代,当中国政府为了提高识读率推出简化字方案,大量旧体繁体字被替换为今用的常用简化字符。这样的变化使得更多普通百姓能够接触和使用汉字,从而进一步扩展了中文阅读范围。此举也促进了教育普及,对提升国家整体素质产生重大影响。

通过以上几个关键节点,我们可以看到关于古代汉字的历史资料不仅展示了一段辉煌灿烂的人类文化之旅,而且也揭示了语言如何适应时代需求不断演变。无论是在实用性还是审美价值上,古籍中的每一个墨迹都承载着亿万个故事,每一次转换都预示着新的篇章即将拉开帷幕。而这一切,无疑都是中华民族精神力量的一个缩影,同时也是世界各地学习与尊重中华文化的一个窗口。不断发掘这部分珍贵遗产,对于未来继续创造出更多闪耀光芒的人类历史,是一种崇高且必要的事业。