从象形到表意:汉字是怎样形成的?

在遥远的过去,人们通过刻画日常生活中的物体和动物来记录信息,这些早期的图形逐渐发展成为我们今天所用的汉字。关于汉字的历史资料100字左右显示出,最初的一些字符可能是在岩石上雕刻成的一种记事方式,它们代表了当时社会中最重要的事物,如食物、武器和工具等。

随着时间推移,这些象形符号逐渐演化为表意符号,即开始具有更深层次上的意义。这种变化主要发生在公元前16世纪至公元前11世纪之间,这一时期被称为“甲骨文”的时代。在这段时间里,人们将这些符号刻印在龟甲或兽骨上,用以占卜未来和记录重要事件。这是一个转型关键期,因为它标志着文字不再仅仅局限于表现外观,而开始能够传达复杂思想和概念。

金文与隶书:两种不同形式的小革步进展

进入春秋战国时期,大约公元前5世纪至3世纪末,对文字又进行了一次革命性的改变。这时候出现了“金文”,它比甲骨文要小巧得多,并且更加精细,许多字符变得更加抽象。此后,不久便有了“隶书”,它是现代中文书写体系的一个基础。

隶书简洁明快,是为了适应日益增长的手稿需求而设计出来。它使得文字更加易于流行并普及,从而促进了教育和文化交流,使得知识可以广泛传播开来。在这个过程中,无数个性化笔触也悄然融入到了文学作品之中,为后来的艺术家提供了宝贵资源。

魏晋南北朝与唐宋时期:繁荣与创新

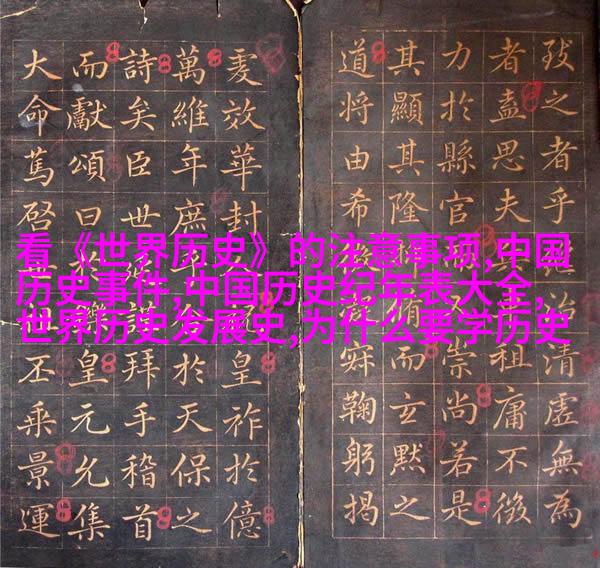

魏晋南北朝时期,随着文化交流加深,有关各地方言、习俗等方面的情报也被编码成不同的图案。而唐宋时期,则见证了一系列重大变革,如楷书、行書、草書三大风格相继兴起,每一种都带来了新的审美标准,并对后代产生深远影响。

楷书,以其稳定可靠著称,是官方文件使用的标准格式;行书则因其自然流畅,被用作手稿或私人通信;草書则以其简练动态成为艺术创作中的一个热门主题,它追求的是一种极致简洁但仍能传达情感丰富内容的心理状态。这些不同的风格体现出了不同时代的人们对于语言美学理解和追求。

现代汉字之旅:电脑时代新挑战

进入21世纪,我们发现自己身处一个全新的环境——数字世界。在这个背景下,一项名为《关于汉字的历史资料100字左右》的研究项目面临着新的考验。如何将千年的古典文化融入到电子设备中,让每个人都能轻松接触?

答案很简单——数字化!通过扫描技术,将古籍文献转换成电子版,使它们能够在互联网上自由流通。而且,由于网络空间无边无际,可以实现跨越地域界限的大规模共享,同时还能根据用户需求进行个性化推荐,使得学习者不再受限于地点,也不必担心翻阅速度的问题,只需点击即可访问任何需要了解的地方。此举既保留了原始数据,又提升了信息获取效率,为我们打开了一扇窗,让更多人走近那些曾经只属于少数人的知识殿堂。