在中国历史上,明朝末年和清朝初年的时期,被称为“三大乱世”,这是因为这一段时间内,国内频繁发生战争、政权更迭和社会动荡。这种局面导致了国家分裂,各地军阀争夺政权,最终形成了割据状态。在这段历史中,“中国历史地图集”作为一个研究工具,对于理解这一时期的地理变迁、政治格局变化以及民族关系演变具有重要意义。

明末的分裂与衰落

明朝自万历年间(1573-1619)开始出现经济危机,这一问题逐渐加剧,并在崇祯年间(1627-1644)达到顶峰。随着农民起义的兴起,如李自成领导的大顺军,以及其他地方性的叛乱,使得中央政府失去了对全国的控制。这期间,各路将领纷纷独立建立自己的政权,最终形成了多个割据势力。

清初统一与巩固

1644年,李自成被清军击败后,一度未能恢复中央集权,而是由皇帝福临率领的满族八旗部队占领北京。此时,由于内部矛盾重重,加之外部压力,不断有地方势力反抗清朝统治。因此,在此后的几十年里,清政府需要不断消灭这些反抗力量,以巩固其对全国的地理版图。

地图上的战场:剖析割据情势

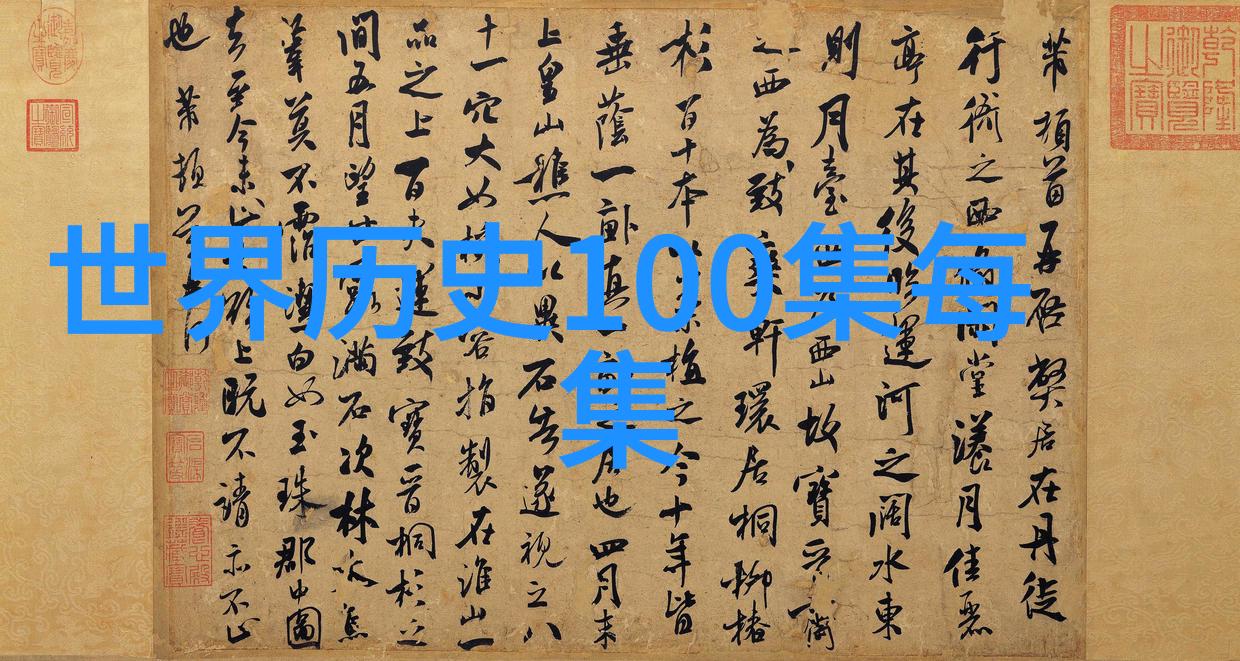

通过《中国历史地图集》,我们可以看到这一时期不同地区的情况如何变化。例如,从南京到北京之间,便是多次易手的地方。这两座城市分别代表着不同的王朝,即明朝和清朝,它们在地理位置上相隔不远,但却经历了完全不同的命运。在这个过程中,每一次更替都伴随着激烈的战斗和人员流动。

国际因素与边疆稳定

此外,在那一时代,还有一些国际因素也影响到了国内局势,比如英吉利东印公司等国商船入侵沿海城镇,这对于当时内忧外患的中国来说是一个额外负担。而边疆地区,如新疆、西藏等处,也因为宗教冲突和民族矛盾而成为不安定的温床。

结语:从乱世到平静

总结起来,从明末到清初,是一个充满变革与挑战的时代。在这段时间里,《中国历史地图集》提供了一种视角,让我们能够深入了解那些曾经发生过的事情,以及它们如何塑造了现代中国的地理形态。尽管那个时代留给我们的记忆是混沌且残酷,但它也是中华文明发展的一个关键阶段,为后来的盛世打下了坚实基础。当我们翻阅这些古老的地图,我们仿佛能够听到过去的声音,更明白为什么今天的一切都值得珍惜。