在中国的文化底蕴中,成语不仅仅是语言的组成部分,更是承载了丰富历史故事和哲理的宝库。每一个字眼,都像是一面镜子,反射着过去人们智慧与经验的光芒。

首先,我们可以从“滴水穿石”这个成语开始探讨。这个成语来源于《史记·淮阴侯列传》,讲述的是刘邦打败项羽时的一次战斗。在战斗中,刘邦部下的将士们用小船试图攻破敌军坚固的大营,但因为船只太小,不得不采取一种奇特的手法,即利用滴水穿石之法,即通过不断地滴水,在石头上凿出一条缝,然后再使用铁锤敲击扩大这条缝,以最终打开大营门户。这一策略虽然看似简单,却展现了战争中的巧思和勇气,也体现了“滴水穿石”的精神,即即使力量微弱,只要有坚持和耐心,就能达到目的。

其次,“活到老,学到老”也是一个深受人们喜爱的成语。它源自清代文学家袁枚所著《子不学问》:“儿童戏耍于庭中,有人教之弹琴唱歌,而彼亦乐而忘返。”这句话表达了一种对待学习和生活态度——无论年龄大小,只要有兴趣、有好奇心,都应该积极去学习新东西,这样才能让自己的生命更加丰富多彩。这也告诉我们,无论社会环境如何变化,每个人都应该保持开放的心态,与时俱进,不断提高自己。

第三个例子是“不积跬步,无以至千里”。这是由战国时期思想家孟子的名言,它强调了持续不断地努力工作对于实现长远目标的重要性。在日常生活中,如果没有不断地做出具体行动,就无法达到预定的目标。不管是在学业、事业还是个人修养方面,只要能够坚持每天的小确幸,就是在向着更高更远的地方迈进。

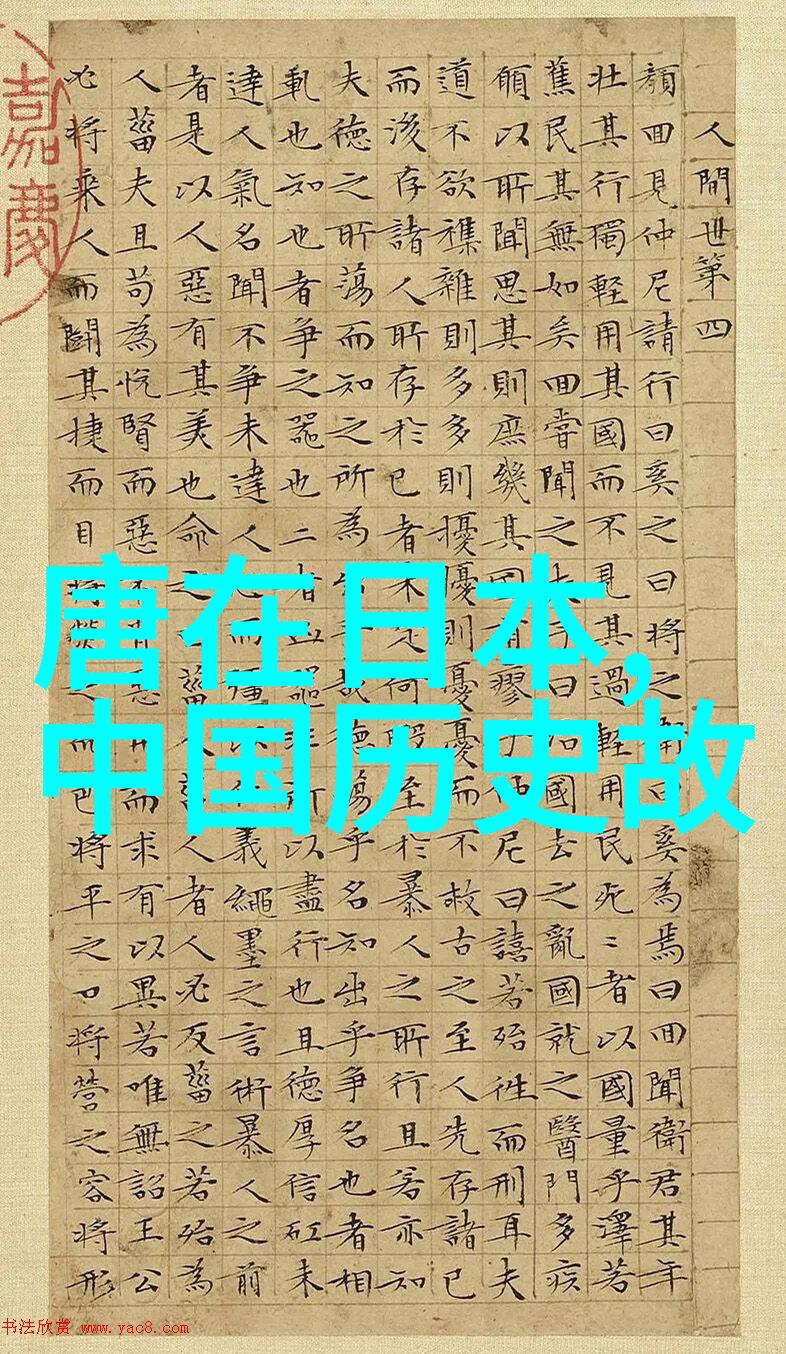

第四点是一个经典案例,“知易行难”,它出自《左传·僖公二十六年》。这个成语描述的是一个人知道正确的事情却很难付诸实践的情况,这种情况在我们现代社会依然非常普遍。在工作或者私生活中,有时候明明知道应该怎么做,但实际操作起来却感到困难或许还有恐惧感。因此,这个成语提醒我们,要克服内心恐惧与懒惰,将知识转化为实际行动,是实现成功不可或缺的一环。

第五个例子是“过犹不及”,源自《汉书·食货志》。“过犹不及”警示人们不要轻易走极端,因为过分追求某一点往往会导致失衡甚至错误。如果你想吃得健康,你不能完全放弃肉类也不应全身靠肉类生存;同样,如果你想提高你的技能,也不能一味追求理论上的精准,而忽视实践中的效果;总结来说,“过犹不及”提醒我们找到适度,让我们的行为符合实际情况。

最后,我们来谈谈“以退为进”的概念。这一观念来自春秋战国时期军事 strategist 孔明,他在三国时代因其计谋被后世尊称为孔明。而他的这一策略则体现在他带领蜀汉抵抗曹操、孙权等势力的过程当中。他懂得选择恰当的时候撤退,从而避免绝境,并且借此机会整合兵力,为后续作战赢得时间。此外,当今世界许多企业家也运用这种策略,他们可能会暂时收缩业务范围,或调整产品线,以便重新组织资源并准备下一步更大的发展计划。

这些都是历史故事背后的成语,它们分别代表着不同的人生智慧与价值观。在今天信息爆炸的时代,我们仍旧可以从这些古老的话题中学到很多关于如何处理复杂人际关系、如何管理自己的情绪以及如何在忙碌的人生路上保持平衡等问题。如果说历史是一本宝贵的情书,那么这些随处可见的小词汇,则是情书里的秘密信封,用它们去解读我们的过去,便能发现未来的方向。