在中国历史长河中,故宫作为北京的政治中心和皇家居所,在不同的朝代里经历了多次的改造与扩建。从明朝开始,一直到清朝结束,历届帝王都对故宫进行了一系列的修缮、增建和重塑工作,这些活动不仅体现了当时建筑技术和文化艺术水平,也反映了各个时代对于政治权力象征物质化的一种追求。

明初对故宫的地理位置选择

明太祖朱元璋在1368年迁都南京后,对北京进行了规划,他选择北京作为新的首都,并决定将旧金銮殿改为紫禁城。紫禁城选址之所以如此重要,是因为它位于山脉北端,地势险要,又靠近海洋,可以保证皇家的安全,同时又处于交通要冲,便于控制周边地区。

明末至清初的修缮与扩建

到了明末,随着战乱频繁以及经济衰败,紫禁城也遭受了一定的损害。在这段时间内,大量珍贵文物被盗掘或毁坏,而建筑结构也出现了严重的问题。清初入主中原后,由于崇尚古典美学,以及向往以往盛世文化,因此开始大规模地修缮与扩建。

清代对故宫的大型工程建设

清乾隆年间(1735-1796),是中国封建社会最繁荣昌盛的一个时期,此时期是故宫再次焕发光彩的时候。在这期间,将原本的小东华门更名为“午门”,并且加盖上一座宏伟的大红顶子,更显威严;同时,还加筑东西两厢楼房,以增强城市防御能力。此外,还有许多其他小型工程,如增加园林面积、建立新亭台楼阁等,使得整个紫禁城更加壮观而庄严。

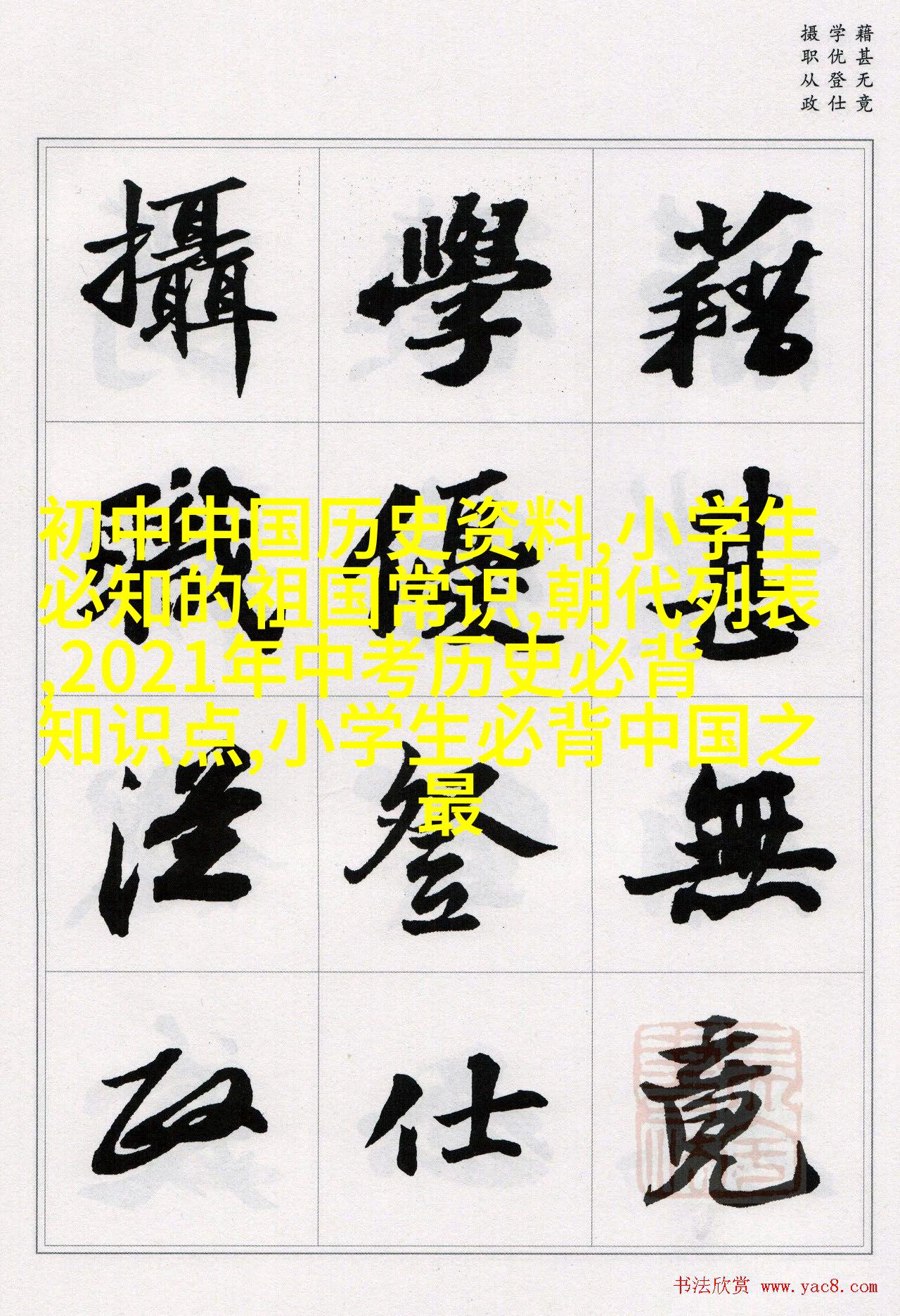

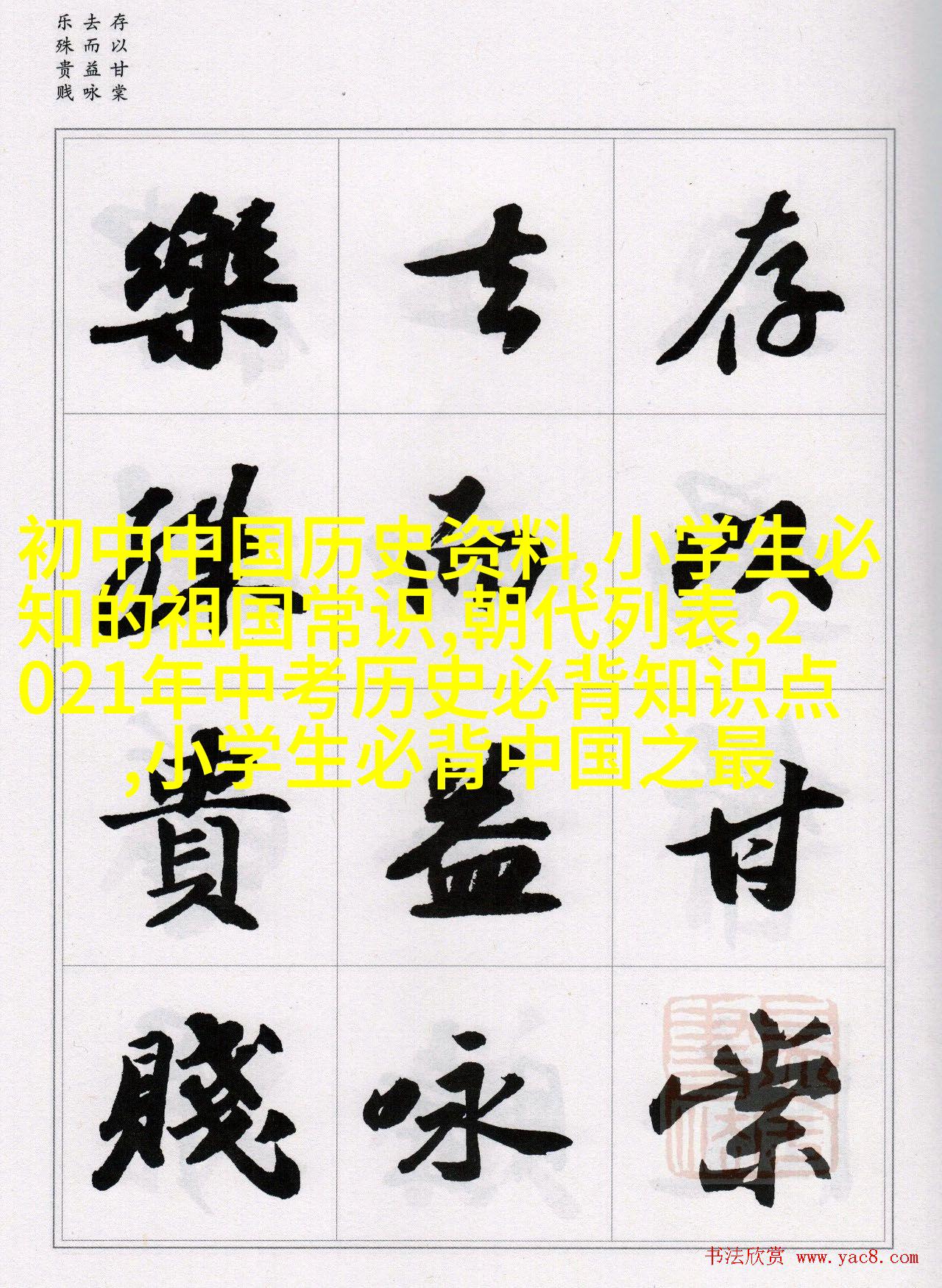

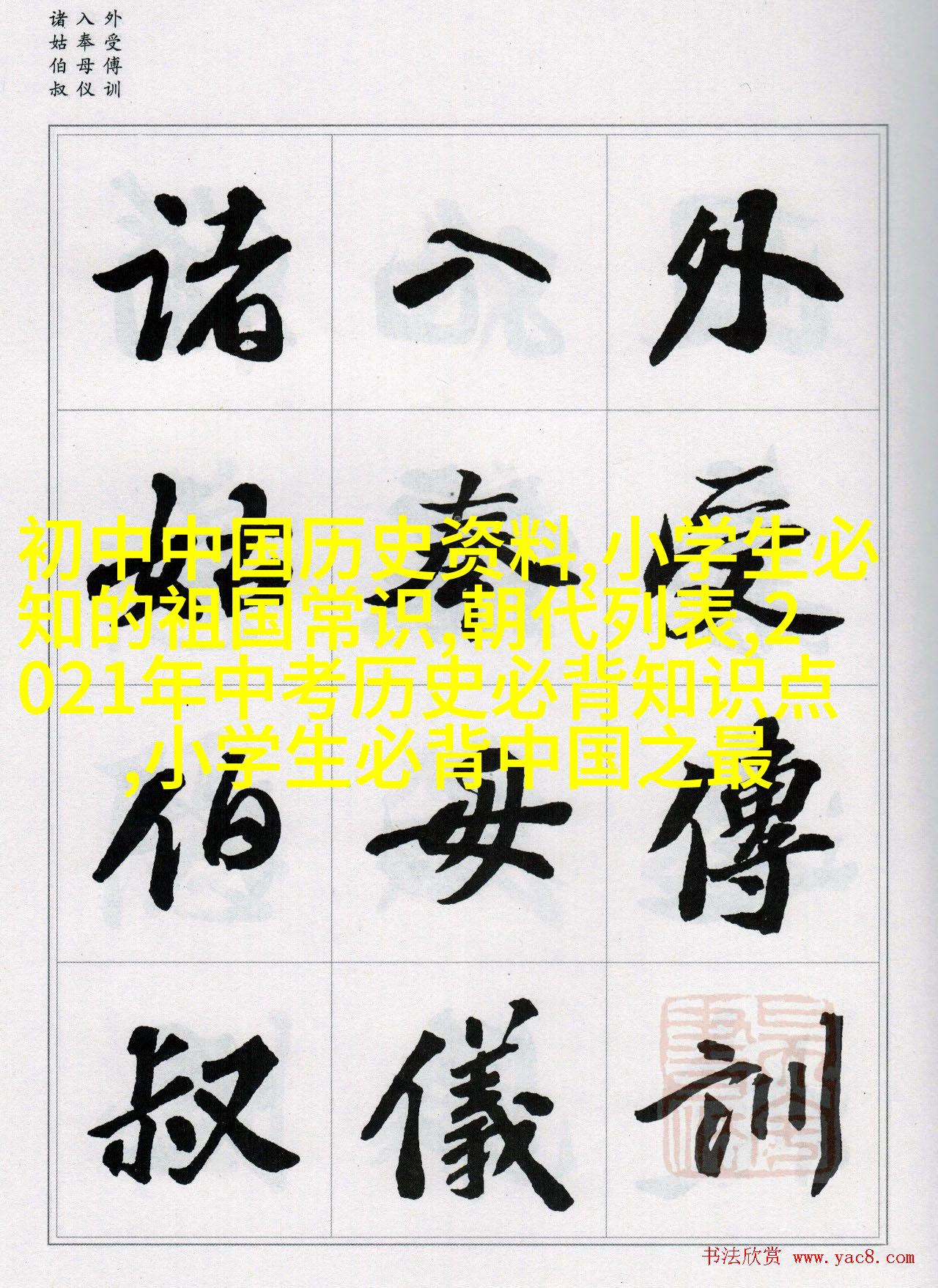

故宮建築中的藝術與裝飾元素

除了結構性的擴展與維護外,從明到清,這兩個時代對於內部裝飾也有著非常大的投資。大批工匠將繡花、雕刻、石刻等技術應用於建築面貌上,不僅為每個角落添上了豐富多彩的情趣,而且還傳達出當時社會階層間關係及其對權力的尊崇。

總結來說,从明朝到清朝,这两个时代对于故宫进行过一系列改造和扩建,这些活动不仅体现了当时建筑技术水平和文化艺术风格,也反映出不同时代对于政治权力的象征物质化的一种追求。通过这些活动,我们可以更深入地了解中国封建社会各个阶段的人文环境及历史背景。而今天看到的那片恢弘壮丽的紫禁城,其实是一场穿越千年的见证,它承载着无数历史故事,是我们学习中华传统文化不可或缺的一部分。