在遥远的历史时期,人类为了表达自己的思想、情感和经验,创造了无数种文字。汉字作为中国最重要的一部分,也经历了漫长而复杂的演变过程。在这个过程中,古人不仅仅是随意地改变着文字形态,他们是在深思熟虑之后,对文字进行了一系列精心设计,使之能够更好地服务于社会文化发展。

第一段:汉字起源与早期发展

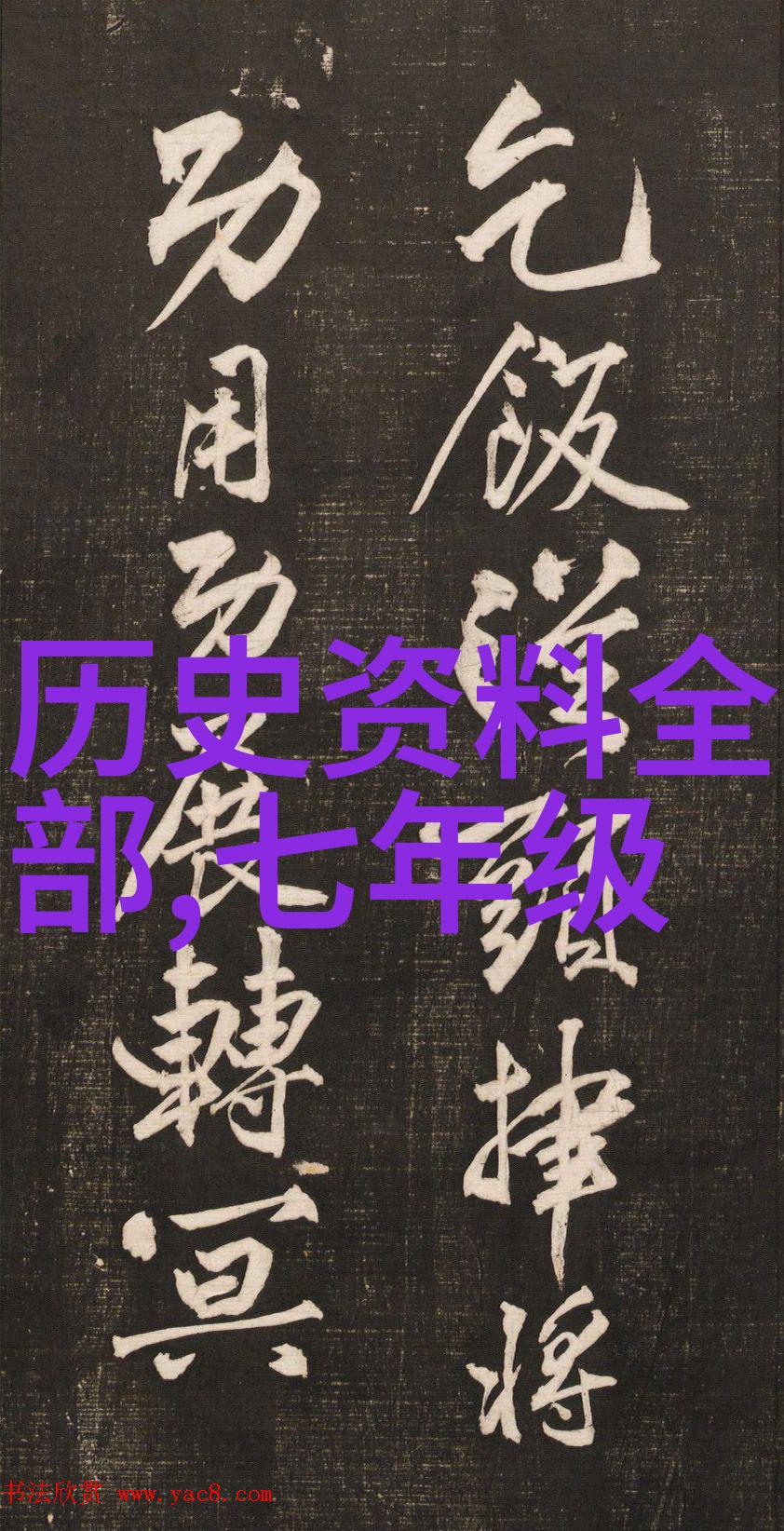

关于汉字的历史资料显示,它们起源于大约三千多年前的甲骨文,这是一种刻画在龟甲或兽骨上的符号系统。这些符号最初是用来记录天文现象、占卜结果以及日常事务。随着时间的推移,人们逐渐将这些符号系统化,并且开始使用它们来表达抽象概念,如“上”、“下”、“左”等方向词汇。这标志着从象形到指事(即由事物本身特征引伸到其它类似的物品)的转变,是现代汉字形成的一个关键步骤。

第二段:魏晋南北朝时期至唐代

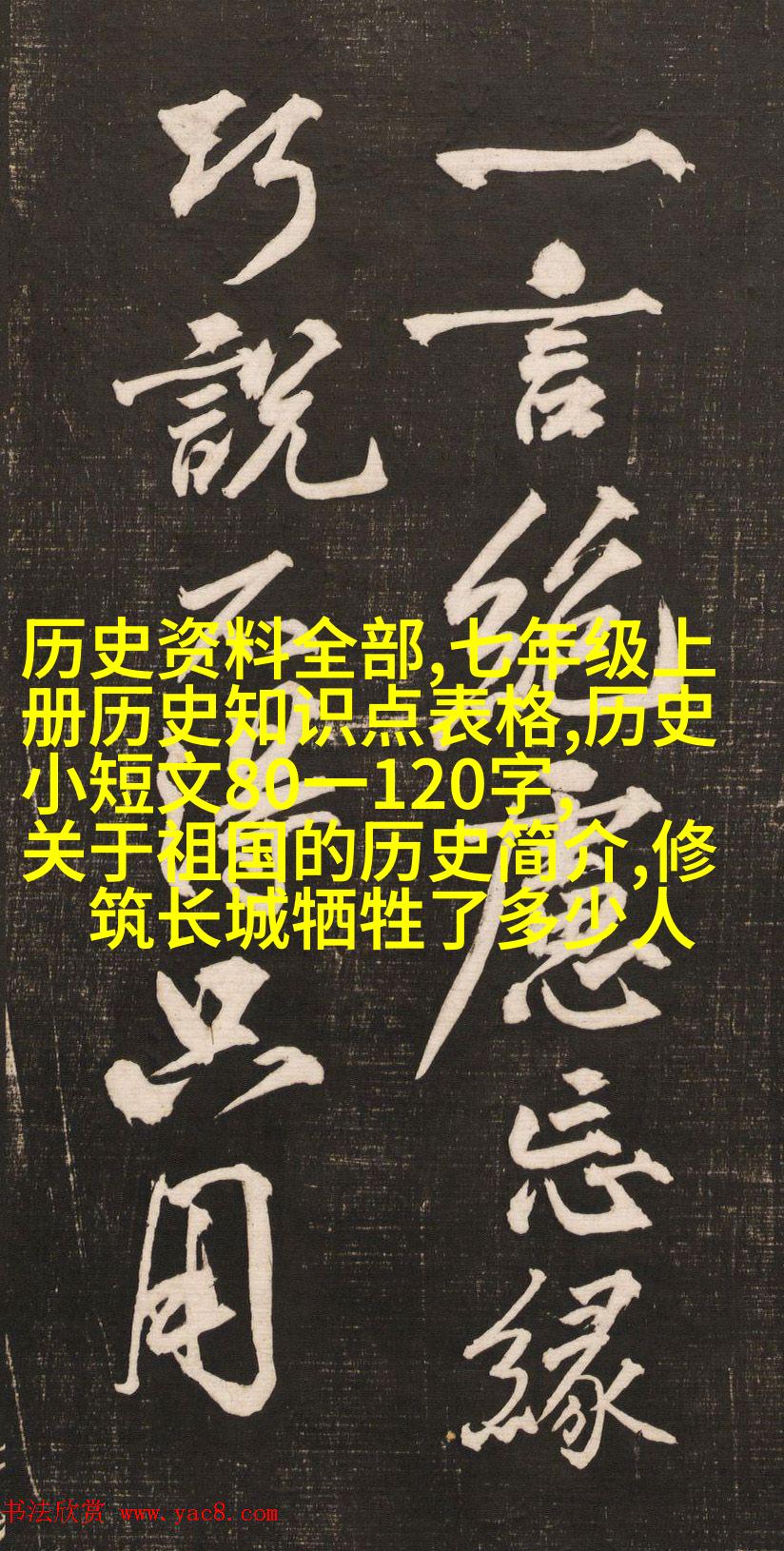

到了魏晋南北朝时期,由于文化交流频繁,不同地区间出现了许多方言和方块体,这些都是对原始汉字进一步演化的产物。在这期间,一些地方性的文字形式得以流传开来,而其他一些则因为失去了实际应用价值而逐渐消亡。唐代以后,因为佛教影响力增强,同时也由于政治统一导致了一种更加统一标准化的手写风格——楷书,从而为后来的印刷术奠定了基础。

第三段:宋元明清及近现代

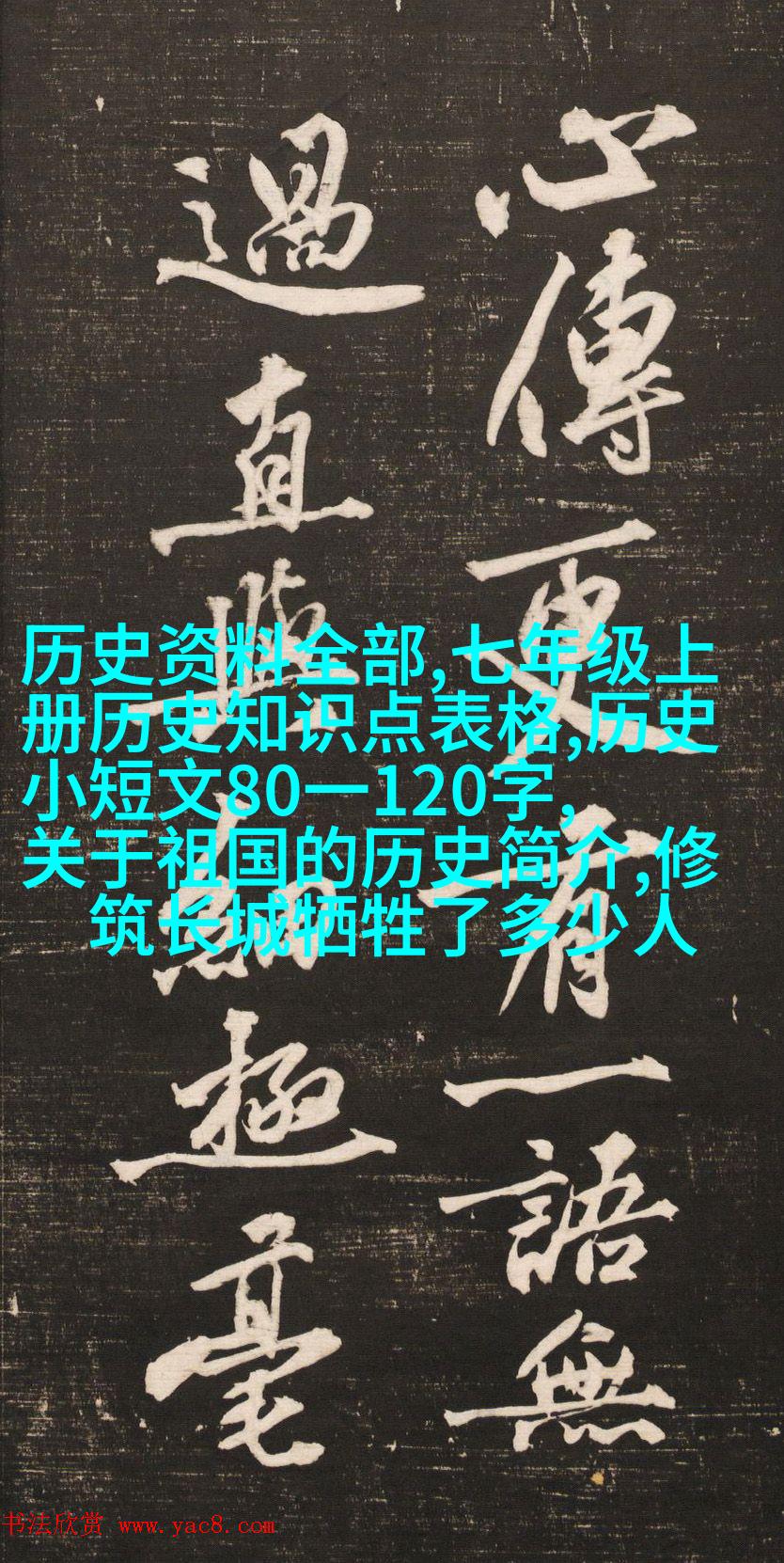

宋元明清时代尤其是商业兴盛和科技进步使得印刷术得到广泛应用。这一技术革命极大地推动了书籍生产量增加,并促使一种新的书法风格——行书、草书等诞生。此外,为适应日益增长的人口数量,以及提高阅读效率,将繁复的手绘字符简化成易于铭刻并能快速识别的是必然趋势,因此产生了各种简化字形,如篆書、小篆等。

第四段:20世纪初实用主义倡导下的简化运动

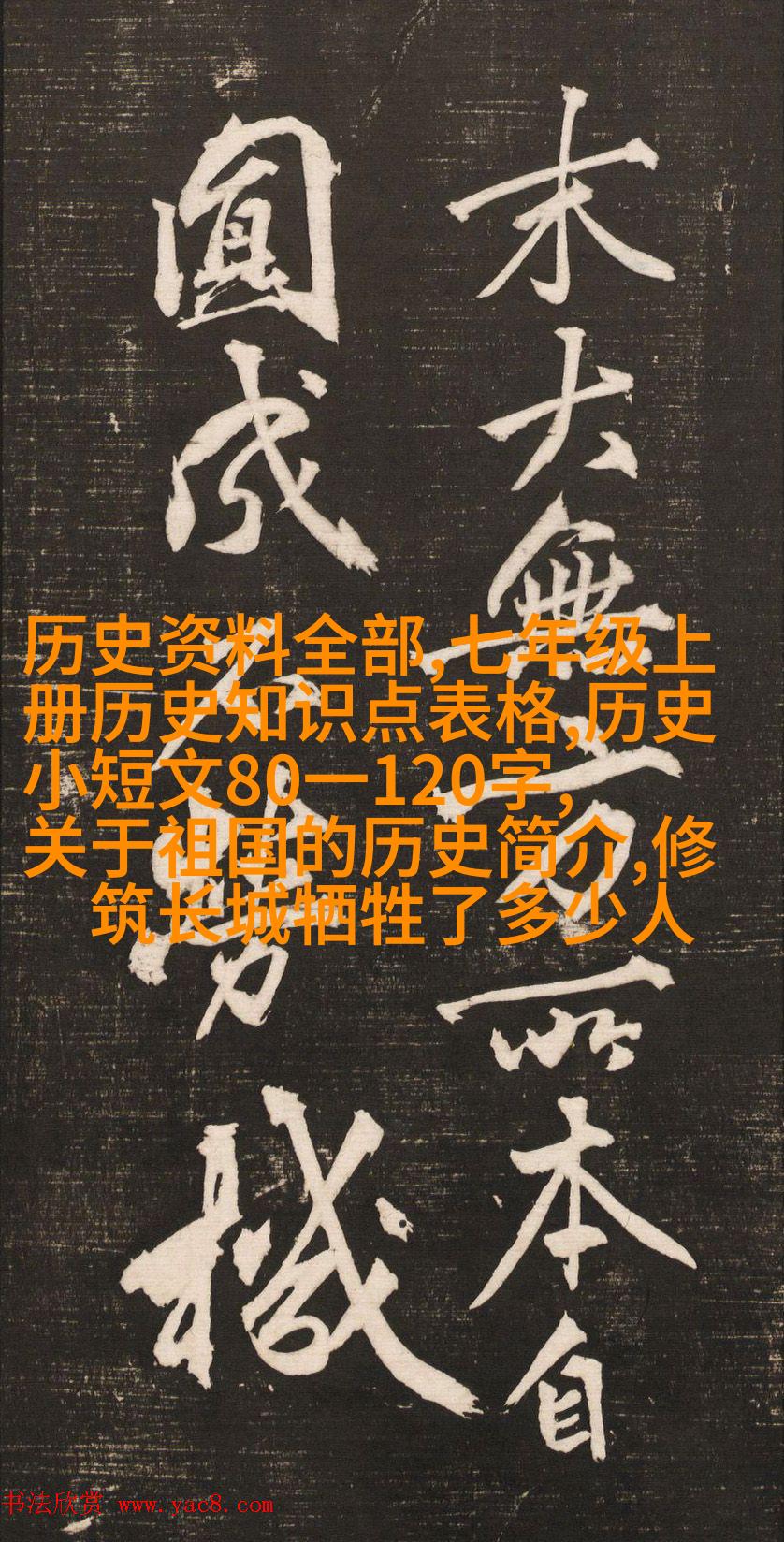

进入20世纪初,当工业革命带来了新型机械设备以及社会结构迅速变化时,一股实用主义潮流席卷中国。在这样的背景下,对待旧有的文化遗产持怀疑态度的人群提出了一个问题:“难道不能找到一种既保持传统美学,又符合当代需要的解决方案吗?”于是,在1923年11月5日,《国语报》发表了一篇名为《减轻笔墨》的文章,这就是现代中文改革正式启动点之一。经过多年的努力,最终在1956年发布了第一套国家标准化后的简体字规范。

然而,即便如此,我们仍然可以看到两者的存在,都有各自独特的情感价值与审美吸引力。而对于那些追求精致细腻手工艺品爱好者来说,繁体还保留着不可替代的地位;对于希望提高学习效率、降低认知负担的大众来说,则更倾向于使用简单易读又富有现代感的简体字符体系。

总结来说,从甲骨文到楷书,再到现在这一切都不是偶然发生的事,而是一个连续不断的人类智慧之旅。在这个旅程中,每一次改进都旨在达到更高层次的心理活动与社会沟通效果。当我们拿起笔尖,或是在屏幕前敲击键盘,我们其实是在继续执行这一悠久但不曾停止过的心灵交响曲。