清末民初时期,洋务运动和自强运动是中国近代历史故事中的两个重要篇章,它们在中国的现代化进程中扮演了关键角色。洋务运动与自强运动虽然有着不同的背景和目的,但它们都旨在通过引进西方科技和思想来增强国家实力,从而摆脱封建落后的束缚。

首先,我们需要认识到,19世纪下半叶的中国正处于一个深刻的危机之中。随着鸦片战争、太平天国动乱等一系列外患与内乱的冲击,清朝政府面临着前所未有的挑战。在这种背景下,出现了一种新的意识形态,即“求富不求强”,即追求经济上的发展,而不是军事上的扩张。这一点体现在了洋务运动上。

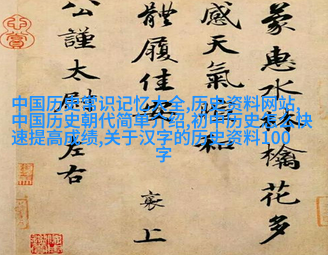

洋务运动是由慈禧太后主持的一系列改革措施,它以兴办新式海军、设立通商司、创办学堂等为主要内容,以对抗外敌并维护国家安全。这个时候,“中学为体,西学为用”的理念开始逐渐形成,这意味着要吸取西方文明的精华,同时保持传统文化的核心价值观。在这场改革过程中,最著名的是成立北洋水师,其目的是为了抵御外国侵略者,并且建立起一种新的中央集权制度。

然而,不可忽视的是,由于缺乏广泛的人民支持以及过分依赖官僚机构进行改革,使得这些措施无法根植于社会深层,也难以得到持续推进。此外,由于没有彻底改变旧有的封建秩序,因此导致改革效果有限。当遇到来自各方面的大逆压力时,这些试图引入西方科技的手段很快就遭到了失败。

相比之下,是“自强”这一概念更能代表当时人们的心声。它要求人们从自身做起,不仅要学习科学技术,还要培养民族精神。这一理念源自晚清一些知识分子,如康有为、梁启超等人的倡导,他们提出了“变法维新”的口号,主张通过内部力量来实现政治革新和文化复兴。

自强主义是一种更加积极向上面的精神,它鼓励人士不断学习,不断探索,为国家争取更多发展空间。例如,在教育领域,有许多私立学堂被建立起来,如同仁学院(今北京大学)等,这些学校接受了大量学生,让他们接触到新的知识体系,并培养出了一批批具有开拓创新能力的人才。而在文学艺术界,则出现了大量反映时代精神和呼吁变革的声音,比如鲁迅的小说《阿Q正传》、《狂人日记》等,都充满了对现实社会问题的批判性思考。

总结来说,无论是洋务还是自强,都代表了一种对于改善国内状况与适应国际环境趋势的心态。但由于各种原因,这两股力量并没有能够带动一个真正意义上的根本性的变革,只是在一定程度上缓解了危机状态,对未来产生了一定的影响。不过,当我们回顾这段历史的时候,我们也可以看到,那些勇敢追求变化的人们,是如何在困境中寻找希望,并努力将其转化成行动力的。这是一个值得我们今天仍然去思考的问题:如何结合传统与现代,以最有效率地推动我们的社会发展?