探索汉字源流:从象形到表意的演变

在漫长的历史长河中,汉字不仅成为了中华民族的文化标志,也是世界上最古老、最复杂的文字之一。关于汉字的历史资料40字提醒我们,从甲骨文到隶书,再到今世繁星点点,每一个阶段都有着独特的发展历程和深远意义。

象形与指事

原始的人类通过观察自然界,对周围环境进行描绘,以便于记忆和传达信息。这些图像逐渐演化成为象形文字,如“人”、“日”、“月”,这种形式直接反映了物体或概念本身。随着社会分工和思想交流需求增加,人们开始将抽象概念也用象形表现,如“心”、“手”,这样的指示性质更强烈,更适合记录复杂思想。

仓颉创制

根据神话传说,仓颉发明了文字,这一事件被视为中国文字系统形成的一个重要里程碑。在这之前,由于缺乏标准化写法,各种方言和地区差异导致信息传递存在较大困难。仓颉通过对已有的象形符号进行改造,并创造新的符号,最终确立了一套规范化且通用的文字系统,为后续发展奠定了基础。

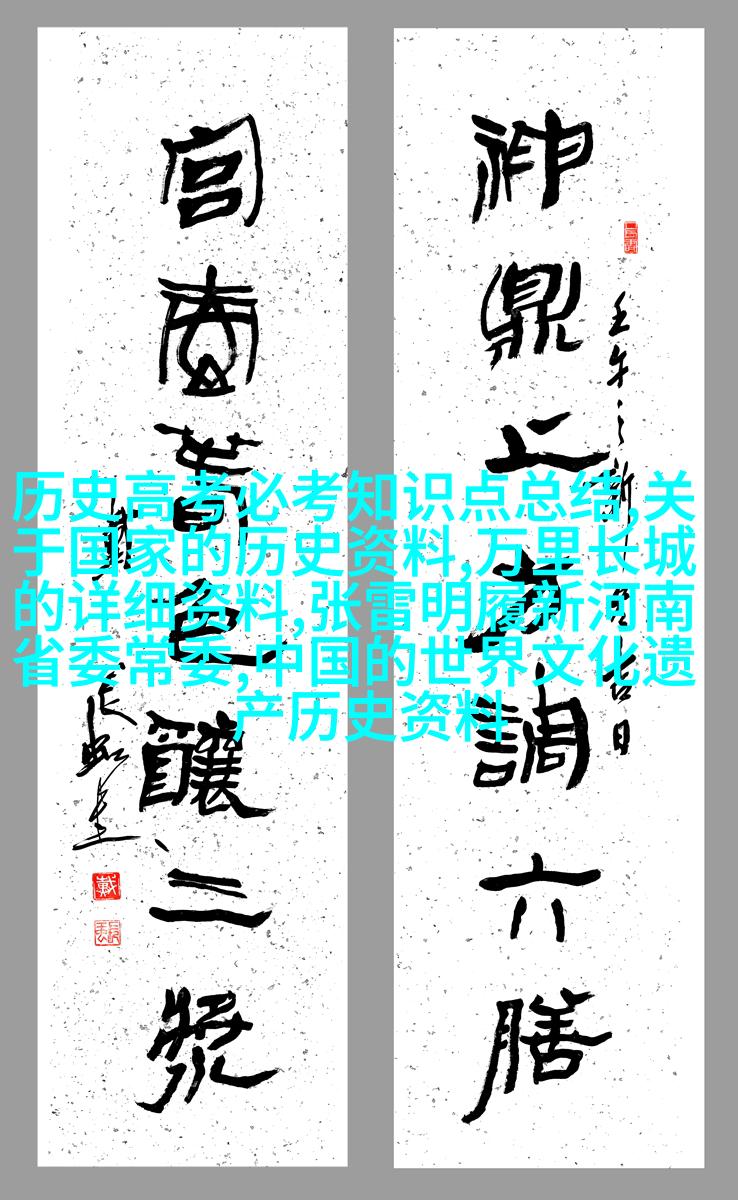

小篆、大篆

随着时间推移,文字继续进化。大篆、小篆分别代表了不同的书写风格,大篆以其粗犷而雄壮,被用于重要仪式,而小篆则更加精细细腻,用途广泛。这两种书体不仅在艺术上展现出不同风貌,而且在实用性方面也有所区别,有助于满足不同场合下的通信需求。

隶书与楷书

随着战国时期诸侯争霸,一些地方出现了简化版的小篆,即隶書,它们比大、小二者更加简洁、易读,便利于大量民众学习使用。这一变化对于提高文盲率、普及教育具有重要作用。而楷书则是在隋唐时期由魏征等人整理出来的一种标准笔划,其规则严格,使得任何人只要掌握这一规矩,都能写出相似的字样,这极大地促进了知识的流通与文化交流。

宋元之际改革

宋代学者如欧阳修提出过对古籍注释工作中的“笔画数量限制”的建议,但并未得到实践应用直至元朝。当时王应麟等学者提出了《论草宗》,要求恢复《六经》原有的正宗颜色,并重新整理完善《五经》的训诂学。在这个过程中,不仅是对古籍内容上的总结,还涉及到了字符设计上的创新,为后来的文学作品打下坚实基础。

现代汉语拼音方案

进入20世纪初,当时由于语言多样性问题以及西方列强入侵引起的一系列翻译难题迫使中国政府推行现代汉语拼音方案。这一方案借鉴国际通用的拉丁语系母语表音方法,将中文发音转换为西方国家可理解的罗马字母组合,使得外国人能够更容易地学习和使用中文,同时也加速了解外文资料,对内外文化交流产生深远影响。

从最初简单图画到现在丰富多样的表意符号,全过程充满挑战与机遇,是人类智慧不断探索自我认知能力的一次伟大旅行。每一次改革创新都留下痕迹,让我们从这条路径上感受历史脉动,不断向前迈步,与世界共享文化财富。