从象形到符号:汉字千年演变的轨迹

汉字,作为中华文化的重要组成部分,其历史可以追溯到数千年前。关于汉字的历史资料表明,它们起源于古代中国,用以记录日常生活中的各种事物,从最初的象形图画发展至今已经经过了多次转型。

早在夏朝时期,人们就开始使用一些简单的图形来代表事物,如太阳、月亮和雨水等,这些图形被称为“象形文字”。随着社会的进步和文化交流,象形文字逐渐演化成为“指事文字”,例如,“人”一词由一个人的轮廓表示,而“口”则用嘴巴来表示。这些变化反映了人们对于语言表达的手段不断探索与完善。

到了春秋战国时期,由于各个国家之间频繁交往,需要一种更通用的书写方式,便出现了“会意文字”。这类文字通过将两个或更多个不同的意思相结合,使得单个符号能够传达更加丰富的情感和概念,比如,“心”一词由一个人的心脏加上思绪所代表的心理活动体现出来。

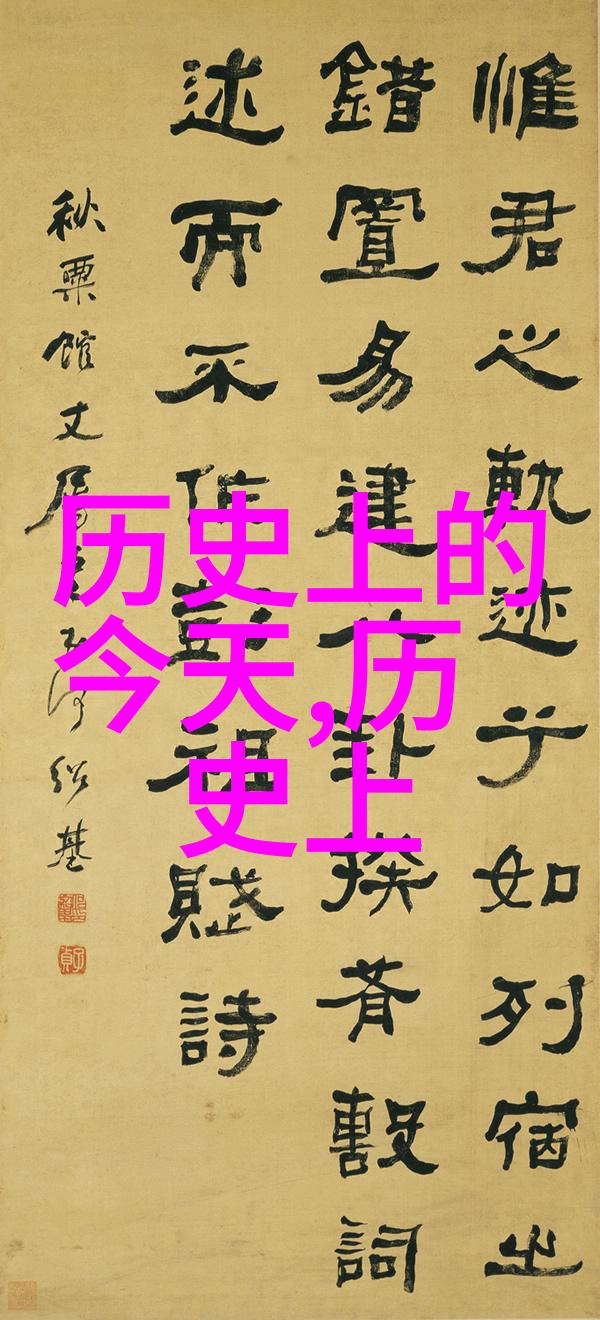

秦始皇统一六国后,为了一元化书写工具,将众多方言地区使用的不同形式简化成了今天我们熟知的一套系统,即“篆文”。然而,在实践中,这种繁复而又难以书写的手法并不适合日常使用,因此民间逐渐流行起一种更为简洁易懂的书写方式——楷书。这便是我们现代汉字最基础的一种书写风格。

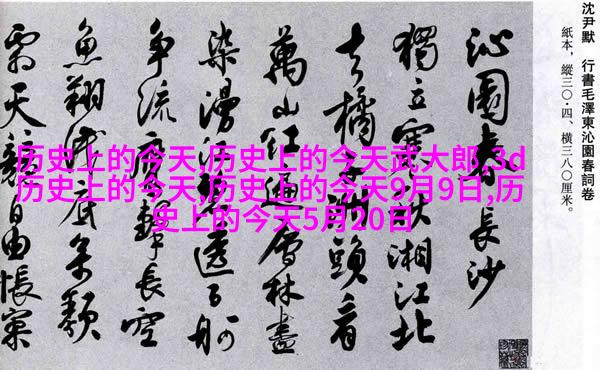

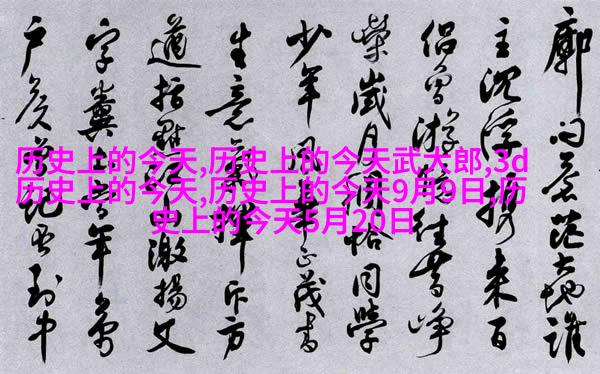

随着时间推移,不同朝代的人们对汉字进行不断地改良与创新,最终形成了今日我们所见到的多种笔划、结构复杂但内涵深远的大量字符。尽管现代技术使得打印机和电脑等新式工具取代了手工刻版,但我们的日常生活依然充满了这些带有几千年的记忆的小小标记。在学习这个故事的时候,我们不仅是在研究过去,更是在理解自己文化的一面镜子,也在发现连接传统与现代之间那条不可逾越之桥。