咏歌古韵:解读小雅的哲学与美

诗经是中国最早的诗歌总集,包含了从西周初年到春秋中叶的大约五百首诗篇。其中,小雅又被称为“雅”或“小雅”,它以其优美、含蓄而不失深刻的哲理著称。小雅中的诗篇,如《鸣妪》、《采芋》等,不仅表达了作者对自然界的赞叹,也蕴含着丰富的人生哲学和社会观念。

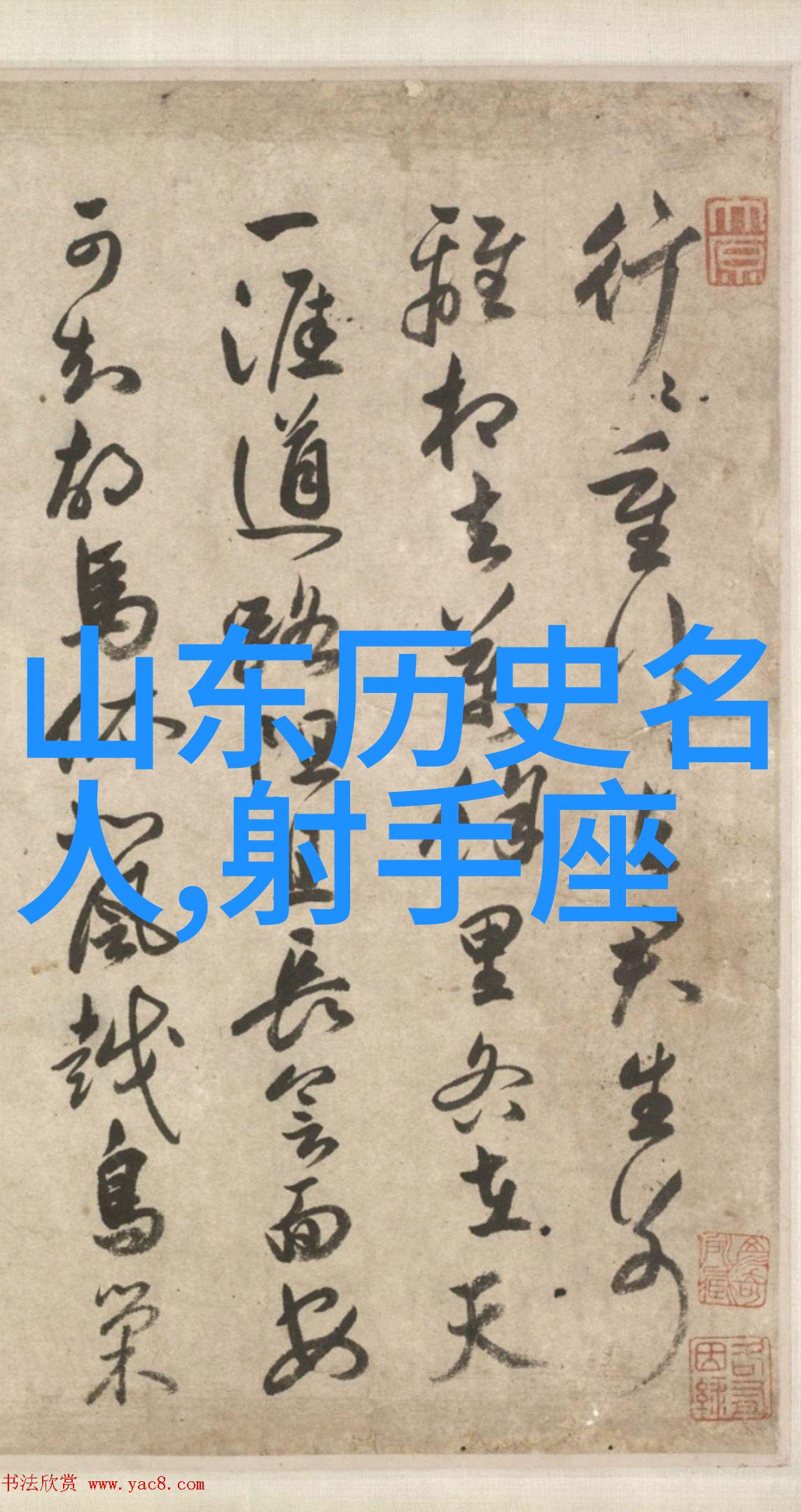

在《鸣妪》这首诗中,我们可以看到作者通过描绘鸟语和自然景象,传达出一种平静而宁静的心境:

“鸣妪有声兮,

山林皆喜。

我心自苦兮,

何时得已。”

这里,“鸣妪有声兮”形容的是鸟儿欢唱的声音,而“山林皆喜”则反映出整个自然界都在享受这种音乐之美。最后一句“我心自苦兮,何时得已?”则揭示了作者内心深处对自由和快乐的渴望,这种渴望让人联想到人类对于完善生活状态的一种追求。

另一首如《采芋》的作品,则展现了一种节俭与勤劳的情操:

采芋于东隅,

七八者稀。

无仆之家贫,

亦足以为炊。

这首诗描述的是一个普通农家妇女辛勤地在田野上挖掘甘蔬,她们虽然没有奴仆,但依然能够用自己的双手保证家庭温饱。这不仅展示了当时社会上下层人民相对较为平等的情况,同时也体现出了中华民族强调勤劳致富、节俭持家这一传统道德观念。

这些作品不仅具有很高的情感艺术价值,更重要的是,它们承载着特定的文化背景和历史环境,为我们提供了一面镜子,可以透过时间长河看待古代人们的心态、价值观以及他们如何理解世界。在今天,这些文本仍旧能够启发我们的思考,让我们重拾那些古老但永恒的话题,无论是关于自然、生活还是人际关系。