在漫长的历史长河中,汉字从甲骨文的诞生,一直到简化后的今天,它们经历了无数次变迁和发展。每一次变化都有其深远的意义和原因,这些原因往往与时代背景、社会需要以及文化传承紧密相连。在探索这些变迁过程时,我们不仅要关注文字本身,还要通过历史资料图片来理解它们背后的故事。

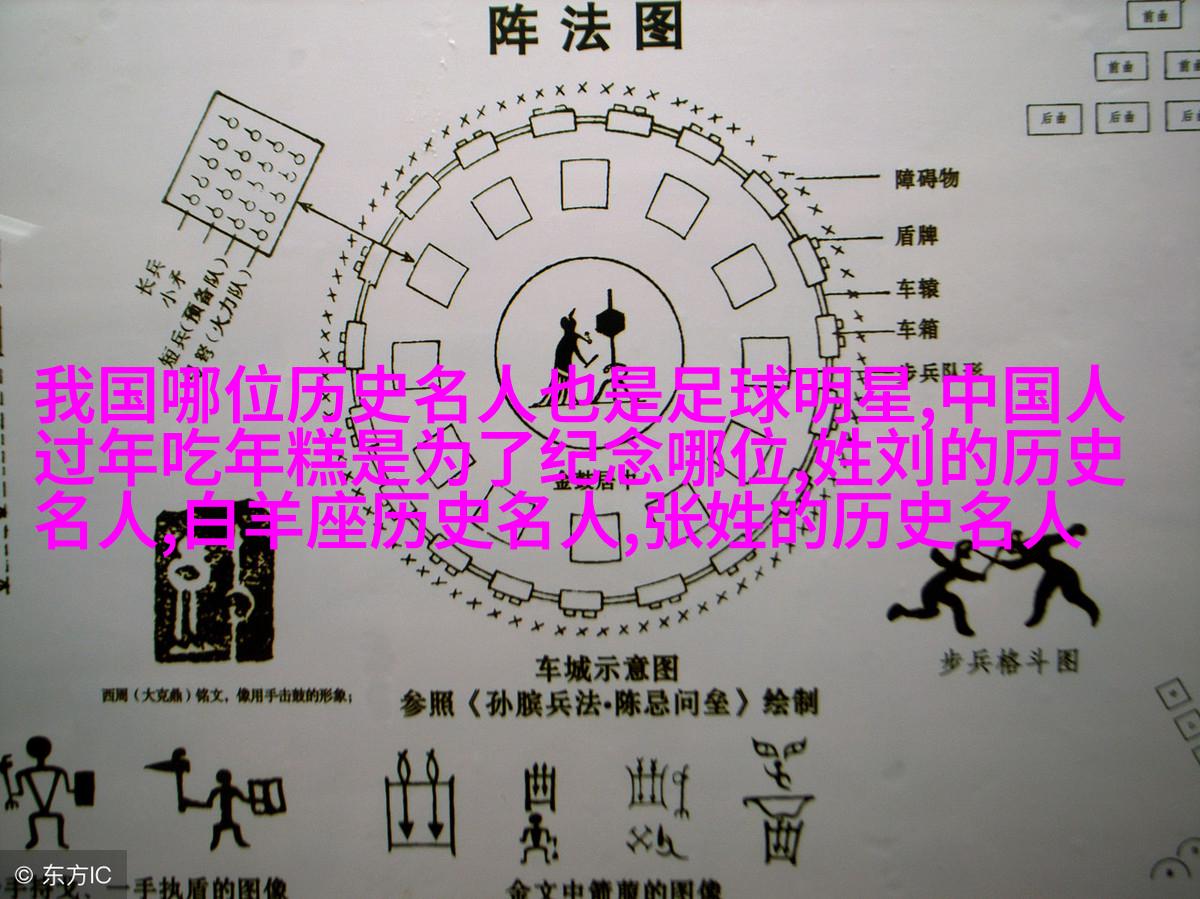

首先,让我们回顾一下中国最早的书面文字——甲骨文。它起源于西周初期,主要用于占卜龟壳上刻下的神话及日常问题。这是一种独特的象形文字,每个符号代表一种物或概念,如月亮、太阳、天干地支等。通过对这些符号进行组合,可以表达复杂的情感和思想。

随着时间推移,进入战国时期,隶书开始出现。这一阶段汉字更加简化,其结构更加扁平,与现代汉字中的“人”、“大”、“心”等形状更为接近。隶书是作为官方文件使用的一种书写体,它具有较高的统一性,对后来的楷书产生了重要影响。

到了东汉末年至三国时期,为适应军事征服和政治统治需求,草書兴起。这是一种快速而潇洒的手写体,以流畅动态的手法描绘出繁复的人物情感,也反映出当时社会对于文学艺术追求的一种表现方式。

唐朝则是楷书之盛,这是一种标准化的小篆,由魏晋南北朝以来的小篆演变而成,是官府文件用的正式楷体,以其工整严肃闻名中外。在这个时期,“墨宝山林”的现象普遍存在,不少著名诗人将楷书融入诗歌之中,使得这门艺术得到了极大的推广与发展。

宋代之后,便出现了行书和狂草,这两者分别代表了快捷便利以及自由奔放两个方面。此外,这个时代也是手抄本广泛流行的时候,从此以后,无论是在学术研究还是文学创作中,都不可避免地会涉及到各种不同风格的手写体。

明清两代,则是正仓院碑帖成为学习对象,加强了对古典笔法学习,使得一些新的笔画形式被创造出来,并且进一步规范了一些旧有的笔划。此外,在这一期间还有一些新颖的印刷技术问世,比如活字印刷机,更改变读者获取知识信息的方式,而这些变化也反过来促进了一定的语言习惯与文字形式上的调整。

最后,我们不得不提及简化字改革。在20世纪初,由于教育普及率低下,大量人口无法正确识别繁体字,因此政府决定进行简化改革,将部分复杂字符简化,使普通百姓能够更容易地掌握阅读写作技能,从而提高整个国家文化水平。此举也标志着一个新的篇章在中国文化史上拉开帷幕: