我国古代的岁月印记:从甲骨文到汉字简化

在漫长的历史长河中,中国历史年代表着一系列重要的转折点和变革,它们不仅标志着国家政治、经济、文化等方面的重大发展,也是中华民族精神和文明传承的重要见证。今天,我们就来一起探索这些年代表背后的故事。

首先要说的就是“甲骨文”,这是一种非常早期的地面龟壳刻画文字,最早出现在商朝末期至西周初期。这套文字由殷墟发掘出来,是我们了解古代中国文字和文化的一扇窗。通过研究甲骨文,我们得知了当时社会生产力的水平,以及当时统治阶级对自然现象的观察和记录能力。

随后进入的是“金文”,它出现于西周初年,相比甲骨文而言更加规范整齐,更有系统性。金文不仅用于铭刻青铜器,还常常用来刻写诏书、祭祀仪式上的命令等。在这个阶段,文字已经成为一种强有力的工具,用以沟通政府与民众之间。

到了春秋战国时期,“隶书”逐渐兴起,这种书体简洁实用,便于快速书写,使得文献材料的大量积累成为可能。隶书也是现代汉字繁体字的一种前身,对后世汉字演变产生了深远影响。

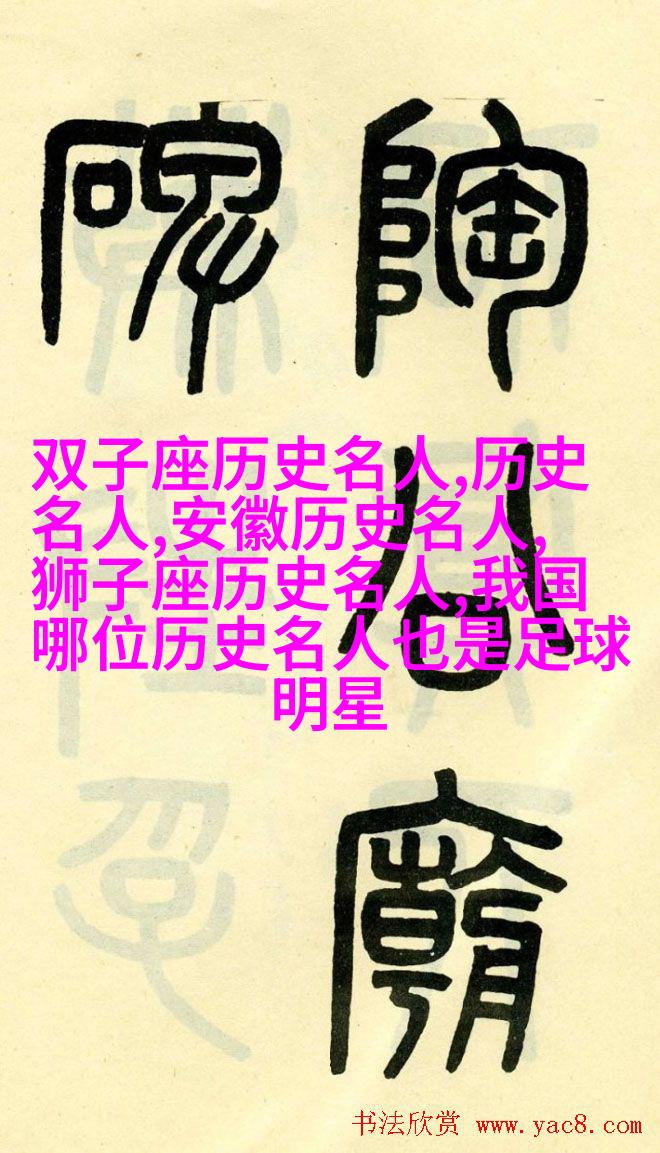

秦朝统一六国后,为促进国家统一而推行了一系列改革,其中包括“小篆”的创造。这是一种更为精致高雅的手写体,与之前流行的小篆相比更加标准化,有助于提高官吏对于法律法规的理解和执行力度。

魏晋南北朝时期,由于人口迁移以及交通便利,大量的人口涌入大城市,如洛阳、长安等地,这些地方形成了自己的书法风格,如魏碑、隶书等,这些都对后来的楷書产生了影响。

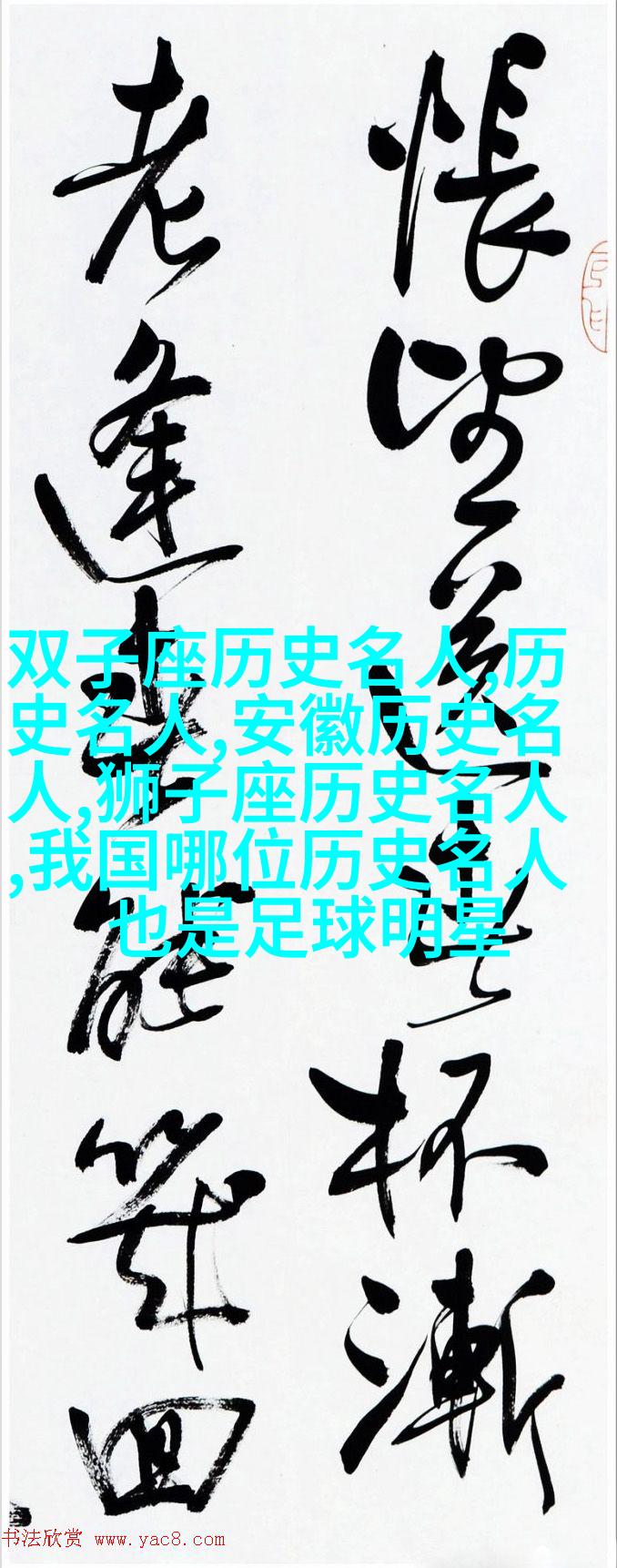

唐宋时期,以李白、杜甫为代表的大诗人群体,他们将诗歌艺术推向新的高度,并且他们所使用的手笔也给后世留下了一片片宝贵文学遗产。而这种手笔正是基于先前的楷書基础上发展起来的一种新型美学形式——草书,其灵动飞扬,让人感受到诗人的豪放之情与深沉的情感。

到了清末民初,为了适应日益增长的人口数量及教育普及,以及为了减少识别困难带来的麻烦,不断进行汉字简化运动,最终在1949年完成了对普通话拼音方案及其相关符号的制定,从此开始了现代中文体系中的全角字符标准化工作,为今后的信息交流提供了便利条件,同时也促进了文化交流与国际合作。

总结来说,从甲骨文到今日繁简并存的地理位置,我们可以看到中国历史上的每个年代都有其独特意义,都成为了我们理解自己语言传承根源不可或缺的一部分。它们共同构成了丰富多彩的人类智慧宝库,而这一切都是因为那些无数匠心劳动者的辛勤付出才有的成果。在追寻这些历经千年的足迹的时候,无疑会感到我们的每一次呼吸都充满着厚重而温暖的情感,每一个词汇背后藏着无数个故事,每一次翻阅都是对过去荣耀的一次致敬。一路走来,一路学习,在这样的道路上,我相信每个人都会找到属于自己的那份收获,那份属于自己的光芒。