在历史的长河中,东方文明与西方世界的交往经历了漫长而复杂的过程。其中,佛教作为一种思想和文化传播形式,在这个过程中扮演了重要角色。它不仅改变了亚洲大陆乃至全球的心灵世界,也极大地丰富了人类智慧宝库。在本文中,我们将探讨佛教艺术如何在中土交锋的大背景下得以发展,以及它对人类文化遗产的贡献。

一、佛教艺术之源起

佛教诞生于公元前5世纪左右的印度,是由悉达多·乔达摩创立。他通过深入思考人生的苦难性质,并提出了四圣谛(苦谛、集谛、灭谛、道谛)来解答这些问题。这套理论后来被称为“八正道”,成为了佛教核心信仰之一。

随着时间推移,随着 佛法传播到中国,这种来自印度的宗教学说开始融入中国古代哲学体系。比如,儒家强调仁义礼智信,而道家则追求自然无为,这两者都影响到了早期中国化的地理学说的形成。这种跨文化交流,不仅限于哲学层面,更是涉及到文学、艺术等多个领域。

二、中土交锋下的藏传喇嘛主义兴盛

到了14世纪,一位名叫松赞干布的小国吐蕃王朝统治者,以其政治手腕和军事才能,对外扩张,将自己国家转变成了一个强大的帝国。这时,他也接受了一位名叫唐三藏的大唐使臣带来的真言宗密咒法门,从而引进了汉传佛教的一些元素,如念珠和曼荼罗等仪式用具。

然而,由于当时吐蕃地区较为封闭,其民众对于外来宗教学说的接受程度有限。而且由于吐蕃政府自身实力较弱,加上内部分裂的问题,使得这次接触并未产生持久影响。但这并不意味着这一段历史毫无价值,它为后续更深入地了解并吸收外来知识奠定了基础。

三、中土之间的地理位置决定因素

位于亚细亚大陆心脏地带,中国和印度之间相隔数千公里,但却存在着海上丝绸之路这样的贸易通道。这条路线不仅连接了东西方商业利益,也促进了一系列文化上的交流。比如说,在6世纪之前,有一批来自印度北部婆罗洲地区的人群迁移到今天的尼泊尔境内,他们留下了一系列独特的地标,如那里的寺庙建筑风格直接受到了印度波斯建筑风格影响,而非典型的汉族或藏族建筑风格。

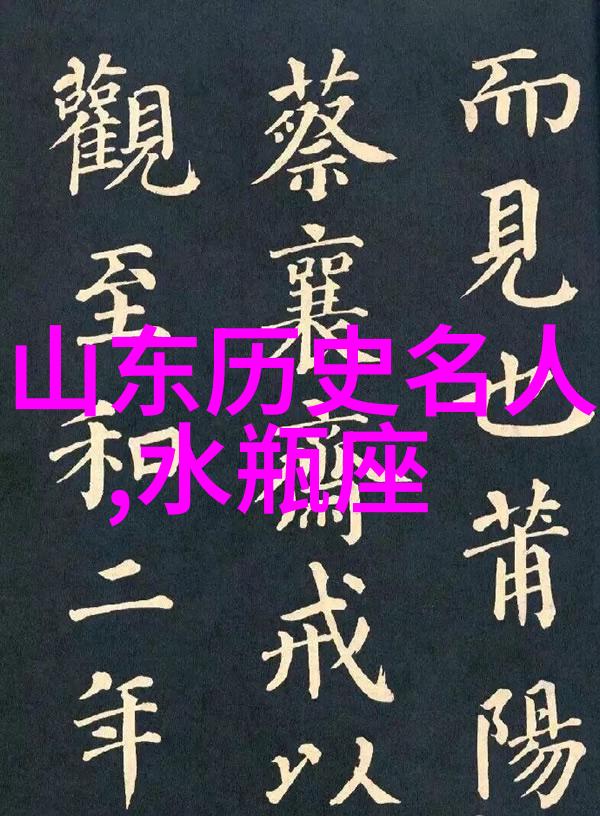

四、“翻译运动”中的文献典籍

从公元7世纪开始,一批天文学家、高僧以及翻译家们组成了一个团队,他们致力于将大量各种各样的书籍从梵语翻译成中文。一方面他们努力去理解那些原著背后的意图;另一方面,他们也要尽可能地保持原作内容不失真实性,同时考虑到目标读者的理解能力。此举极大地丰富了当时已有的知识体系,并开启了一段新的精神旅程,让更多人有机会接触到那些来自遥远国度但却又如此精妙绝伦的事物。

五、“翻译运动”的结果与影响

最终,“翻译运动”成功将许多重要文献包括《金刚经》、《般若经》、《维摩诘所问》等,被收入《增广宝史》、《太平广记》等作品里,为后来的文学创作提供了巨大的资源。当这些故事被重新编织成为诗歌或者戏剧的时候,它们就成为了人们日常生活的一部分,与普通百姓息息相关,从而在社会阶层内部进行流动性的变化,使得原本属于少数人的高级知识逐渐普及开来,最终导致整个社会结构发生重大变化。

六、“历史小百科知识大全”

那么我们现在回头看看所有这些事件背后的意义:它们构成了一个“历史小百科知识大全”,这是因为每一次互动,无论是何种形式,都承载着不同民族间的情感交流与思想碰撞。它们共同构建出一种特殊类型的人类精神财富,即那种能够跨越时代界限,又能穿透语言障碍,可以让我们现代人看到过去人们眼中的世界,让我们的灵魂得到洗礼和更新。在这个不断变化的人类宇宙里,每一次点滴都汇聚成涓涓细流,最终汇聚成浩瀚江湖,而我们只是这江湖的一份子,无论身处何时、何地,只要心怀敬畏之心,就能听到那永恒的声音,那就是“东方文明与西方交流——中土交锋下的佛教艺术发展”。