汉字的起源

汉字,作为一种复杂而丰富的书写系统,其历史可以追溯到公元前12世纪左右。在那时,中国各地存在着多种文字形式,比如甲骨文、金文和小篆等。这些早期文字主要用于刻画在动物骨骼上或者金属器物上,用以记录祭祀活动和军事决策。

甲骨文与金文

最为人熟知的是甲骨文,它是目前已知最古老的一种中文书写形式。这种文字通常用来记录商朝(约16世纪-11世纪)末期至周初期间的各种信息,如天象、农业产量、战争记载以及王室内部政务。相比之下,金文则较为简洁,是铜器上的铭刻,以表达君主对臣下的命令或赐予荣誉。

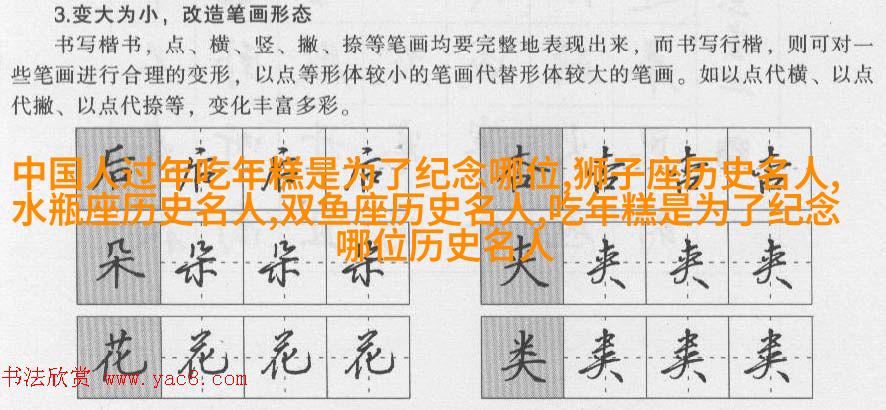

小篆与隶书

随着时间的推移,小篆逐渐取代了早期两种文字成为官方书写工具。这是一种更加精致且规则化的手法,使得汉字在形态上更加统一,并且适应了更广泛范围的使用。此后,不久便出现了隶书,这是一种草率一些但仍保持一定规范性的速写体裁,最终成为了日常生活中最常用的书写方式。

秦始皇统一文字

秦始皇统一六国之后,对全国实行了一系列中央集权措施,其中包括推行通用的语言和文字。他废除了各地方言中的异体字,将所有方言都改造为一个标准化的人民语,即现代标准普通话,以及由小篆演变而来的正式書寫體——大篆。大篆虽然不再是日常使用,但它奠定了现代繁体及简化字形态基础。

隋唐五代文学兴盛

隋唐时期,文学艺术蓬勃发展,与此同时,印刷术发明使得纸张上的汉字更容易传播。这段时期见证了一批杰出的文学家,如李白、杜甫,他们创作出了大量诗歌作品,同时也促进了整套语言体系的大幅度发展。在这段历史背景下,被称作“诗人的时代”,进一步巩固并扩展了汉字在中文语言中的重要地位。