简史:汉字从象形到符号

在漫长的历史进程中,汉字经历了从象形文字到表意文字,再到现今的标志文字多个发展阶段。关于汉字的历史资料要短的,但我们可以通过几个关键时期和案例来窥见其演变之路。

最初,汉字是由周朝大臣仲尼创造的一种图画式文字,这些图画代表了事物本身,如“人”、“木”等。这一阶段称为象形阶段,主要依靠视觉上的相似性传达意义。例如,“人”这个字符就是一个人的形状,它能够直接映射出所表示的事物。

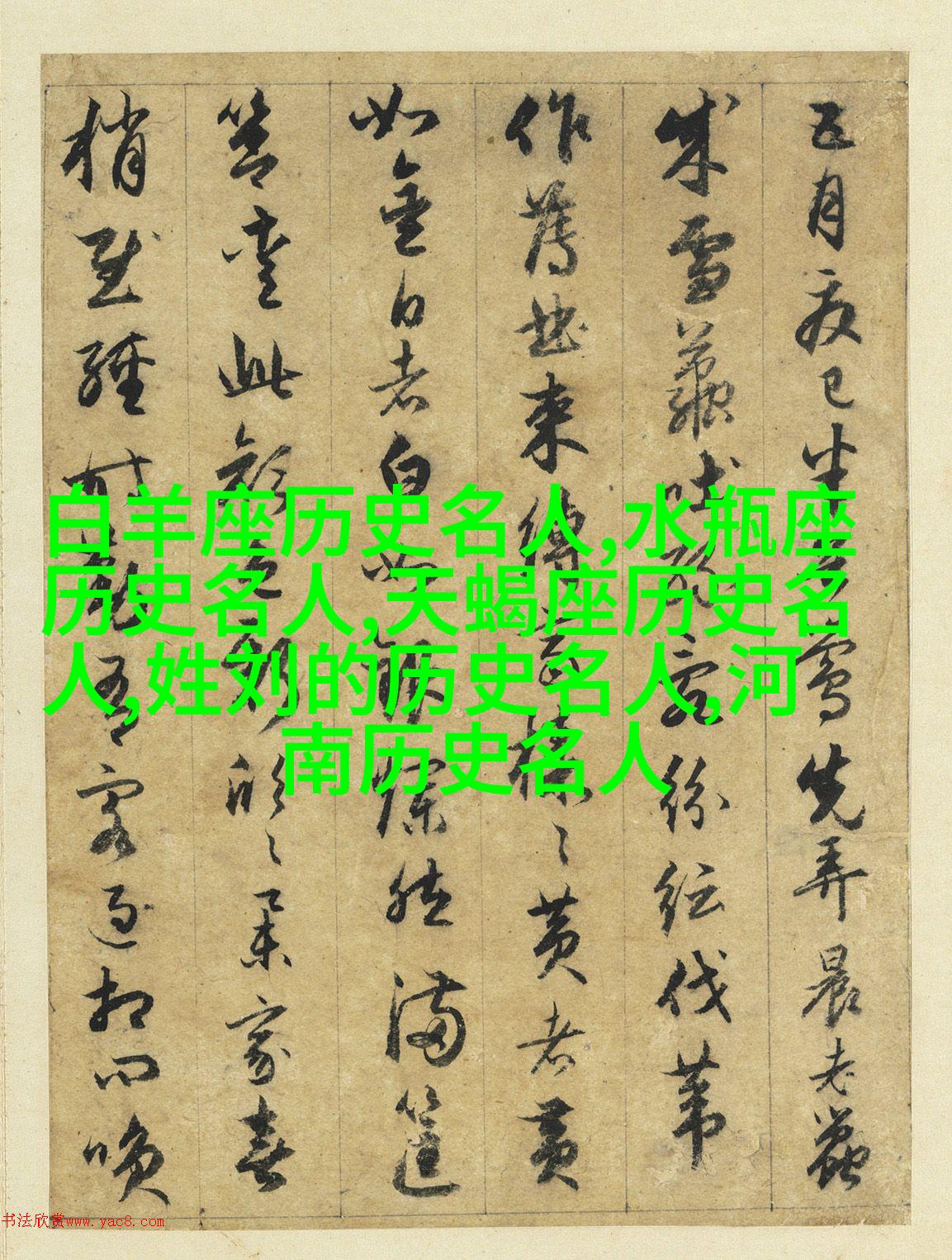

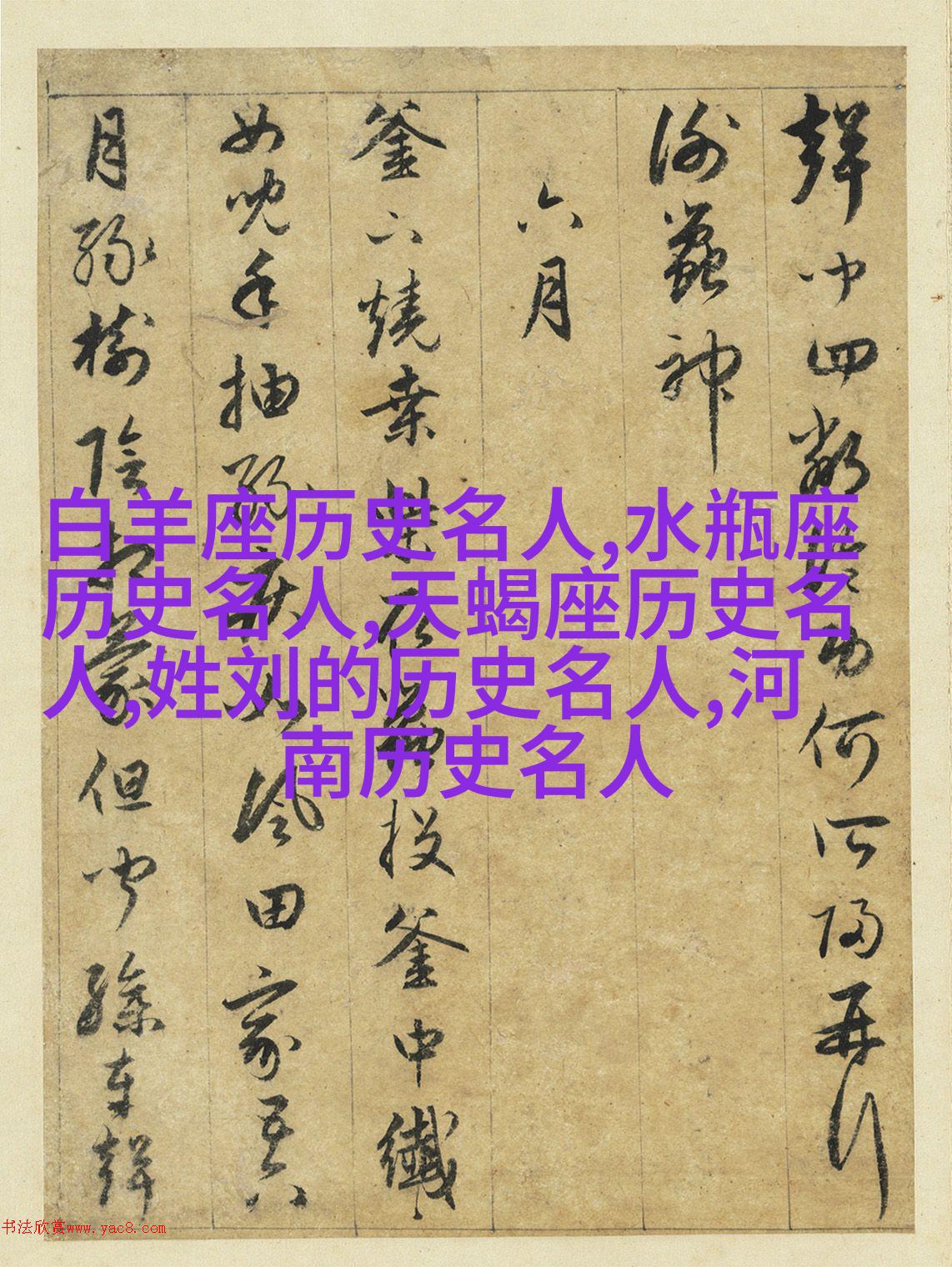

随着时间推移,由于语言和文化的发展,不同地区产生了不同的方块体书写系统,最终形成了一套通用的书写体系——甲骨文。甲骨文中的许多字符仍然保留有原始象形特征,比如“日”这个字符是一个圆圈(太阳),旁边加上三条线(阳光)即便是在几千年后依然能看得出来。

到了公元前4世纪左右,隶书诞生,它不再仅仅是简单的描绘,而是开始具有更高级别的手写艺术特点,这一步骤标志着汉字逐渐走向表意阶段。在这一时期,大量新词汇被创造,同时也出现了大量新的用法,使得原有的象形符号无法完全满足沟通需求。

到了东晋时期,以王羲之为代表的人们对篆书进行革新,将繁复难读、笔力要求极高的篆书简化成一种更加流畅、易于学习和使用的手迹——楷书。楷书奠定了现代中文印刷体基础,是中国古代最重要的一种正式手稿体制,并且至今仍被用于各种官方文件和学术著作中。

最后,在20世纪初期,由于技术进步,一种全新的打印技术——铅笔花样出现在社会舞台上,为现代中文打下基础。此后,又有电子时代来临,我们已经拥有电子屏幕上的中文显示,让信息传播变得更加迅速、高效。

总结来说,从象形文字到表意文字再到今日以符号为核心的地位变化过程中,每个转变都离不开人类智慧与技术进步相结合。而关于这些历史资料要短,但正因为如此,我们才能更好地理解并欣赏这门古老而又活跃着生命力的语言文化。