边塞诗篇,文人墨客对话时空

在中国古代的文学作品中,长城经常被描绘成一道坚不可摧的屏障,它不仅是国家防御体系的重要组成部分,更是文人墨客心中的灵魂之地。《边塞诗篇,文人墨客对话时空》这一主题,让我们穿越时空,探索那些与长城息息相关的文学作品,以及它们如何反映和塑造了中国文化。

历史与文学交融

中国的长城历史资料丰富多彩,从秦始皇统一六国后开始修建直到清朝末年为止,这座巨大的工程历经数千年的发展变化。每一个时代都有其特定的建筑风格和用途,而这些特点也直接影响到了文学作品中的描述。

军事与美学并存

在《水浒传》中,宋江等百余位好汉闯入山西境内,被迫踏上了通往大名府的大路。这段旅程中,他们经过了那著名的“黄河边”:“黄河边上望去,无穷尽处,只见沙丘连绵。”这段描写既展现了作者对自然景观赞美的心情,也透露出了书中的主人公们面临着前所未有的挑战。

艺术与情感相结合

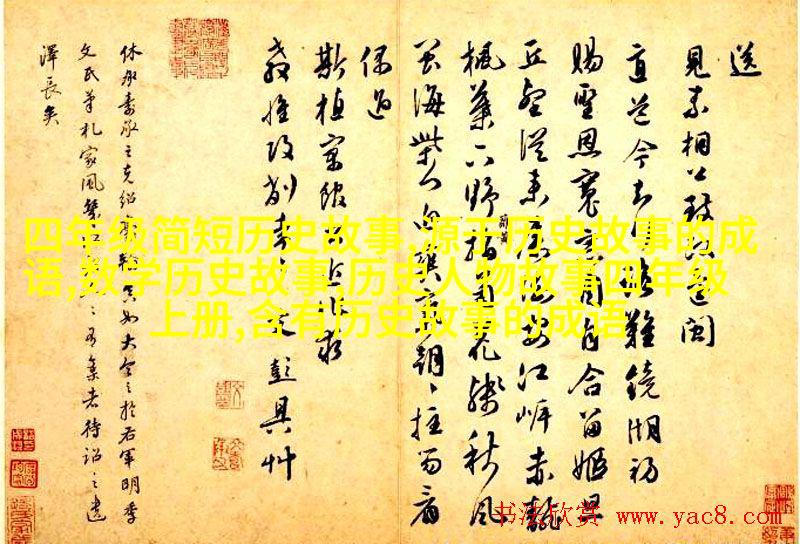

在唐代诗人的笔下,如李白、杜甫等,他们将自己的思想感情赋予给这道壮丽而又沉默的长城,使得它不再只是一个物理存在,而是一个充满诗意的情感象征。例如李白的一首《登鹳雀楼》,其中提到“举头望山月”,虽然并没有直接提及长城,但可以想象这样的夜晚,在高耸入云的大墙旁,那种孤独与遥远一定会让人产生无限遐想。

文化交流与融合

随着时间推移,不仅国内外游子的笔触不断涌现,而且外国旅行家也纷纷来此留念。在19世纪末叶至20世纪初期,对于欧洲来说,中国就像是一个神秘而又遥远的地方。而当他们抵达这里看到那片片广阔无垠、兵力森严的地形,就立刻被深深吸引。如英国作家罗素·布朗(Russell Braddon)所述,他访问过很多地方,但从未遇到过像北京那样令人震撼的地方,他甚至认为这种感觉有点儿超乎理解范围,是一种奇异而又难以言喻的情感体验。

数字时代重温历史

进入21世纪,我们面临的是一个全新的世界——数字化时代。在这个信息爆炸且科技飞速发展的情况下,有一些新兴技术让我们能够重新审视过去,并通过现代方式去了解和体验古老文献和遗迹。例如使用虚拟现实(VR)技术,可以模拟出真实的人类经验,让人们仿佛身临其境般地走遍了整个长城,从而更加深刻地理解它背后的故事和意义。这不仅是一种教育手段,也是一种跨越时间界限、共享文化记忆的手法。

总结

通过上述内容,我们可以看出,《边塞诗篇,文人墨客对话时空》的主题其实包含了几个层面的含义:历史资料作为基础;军事防御功能作为核心;艺术创作为表现形式;文化交流为背景。此外,还有一条线索穿梭于各个方面,即利用现代科技手段来保护和展示这些宝贵资源,以确保它们能持续向未来传递中华民族悠久且复杂的心灵世界。此次探索不仅提供了一扇窗口,让我们窥视过去,同时也是对今天社会的一个回应——即使是在快速变迁的年代里,我们仍然需要那些连接我们的根源,用以构建属于自己的未来世界观。