在中国悠久的历史长河中,政治斗争和权力博弈无处不在。每一个朝代都有其独特的政治格局,而其中一些人的行为往往超越了常规之外,被后人定性为奸臣。这类人物通常通过各种手段获取权力,为自己利益牺牲国家和人民的福祉,他们留下的记忆通常是负面的,甚至会成为历史上的罪恶象征。

那么,这些被称作“奸臣”的人士究竟是怎样的人物呢?我们可以从以下几个方面来探讨他们。

首先,从道德角度来说,“奸臣”一词带有一定的贬义色彩,它们通常指的是那些为了个人私利而背叛国家、损害民众利益、甚至篡夺政权的人。在中国历史上,这些人物往往因为其残酷的手段和对忠诚原则的漠视,而遭到了后人的广泛批评和谴责。

其次,从法律角度来看,对于这些所谓的“奸臣”,现代社会可能会用更加精确的法律术语进行描述,比如腐败犯罪、滥用职权等。这些行为虽然在当时可能没有明确的法律条文禁止,但它们违反了基本的人伦道德和社会公平正义原则,因此依然能够引起公众强烈的情绪反应。

然而,在古代中国,其实并没有一套完整的心理学理论去分析这些人的心理状态,更没有科学标准来衡量他们是否真的符合这个定义。而且,由于时代背景不同,不同朝代对这种类型人物评价也存在差异,有时候即使是在同一个朝代内,也有人认为某个官员是忠心耿耿,有人却把他视为奸臣。这说明评价一个人是否为“奸臣”,其实是一种复杂的心理现象,它涉及到文化认知、历史环境以及个人价值观念等多重因素。

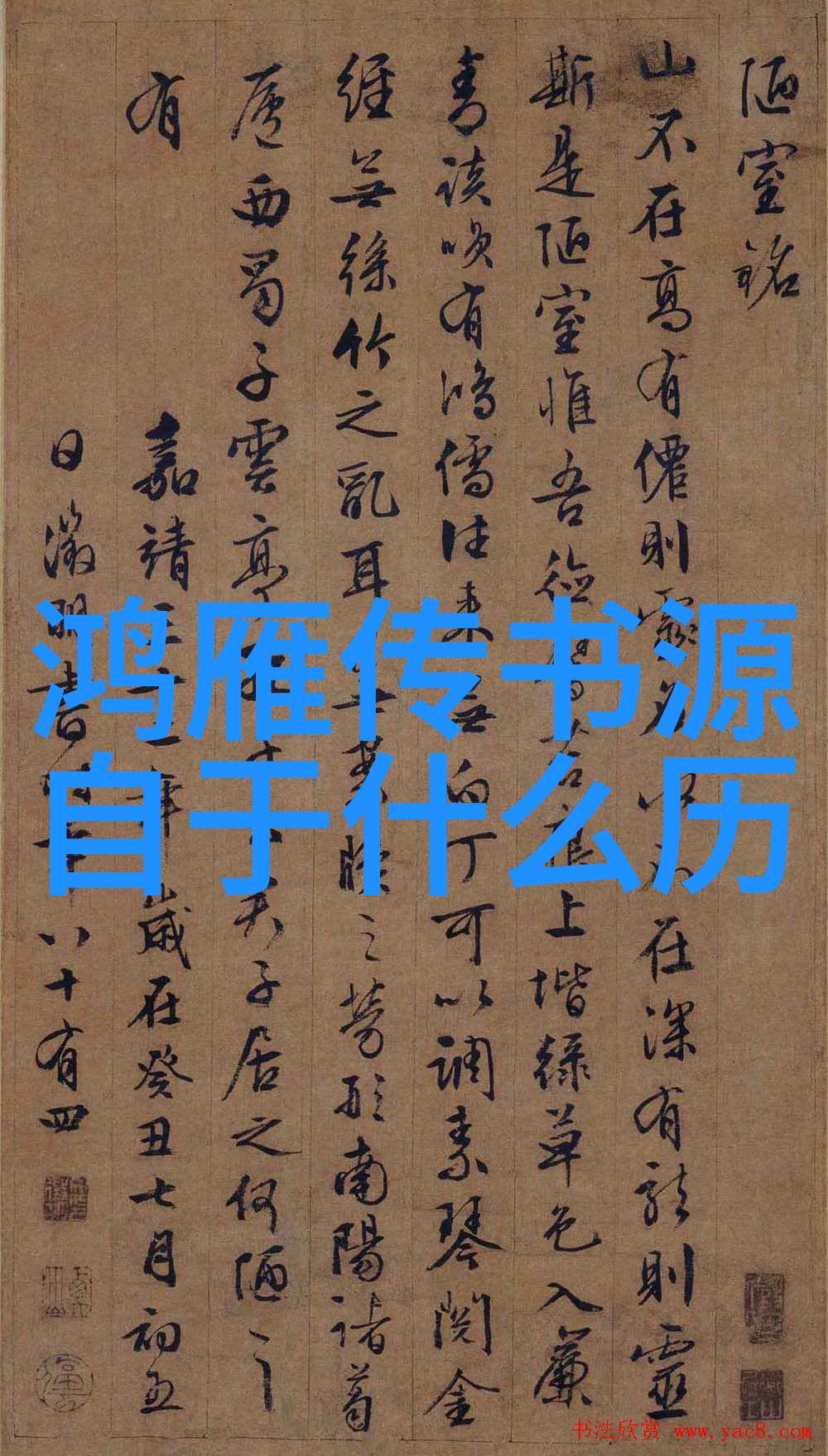

再者,从文学作品与民间传说中可以看出,人们对于这些所谓“奸臣”的记忆似乎总是伴随着一种浓厚的情感色彩——既有恐惧也有愤慨。这可能也是为什么许多小说家喜欢将这样的人物塑造成反面角色,以此作为剧情冲突或者教育意义的一种体现。比如《三国演义》中的曹操,即便他是一个非常复杂且多面手的人物,他也经常被描绘成一个冷酷无情的小人王;《红楼梦》中的贾政,则以他的严厉而苛刻著称,让读者感受到了一种威严与压迫感。这样的形象塑造,使得人们更容易接受这一类人物作为敌手或敌我之间鲜明对比的一部分,而不是单纯地只是赞扬或者批评。

最后,如果我们回到文章开头提到的问题:对于那些被冠以“奸雄”或“枭雄”的人物,我们应该如何看待他们在史册中的地位?这就需要从不同的视角进行思考。在某些情况下,他们虽然做出了错误决策,但又因为某些不可抗力的原因,或许还表现出了其他值得肯定的品质,如勇气、智慧或者创新的精神。不过,无论如何,这样的评价很难脱离主观判断,因为它涉及到深层次的情感反应,以及对过去事件重新解读的情况变迁。

总结起来,对于那些被称作中国历史上十大奸臣的人物,其形象并不仅仅是个性的投射,更是一个时代背景下整个社会共同构建出的结果。而我们的态度不应只停留在简单地加以肯定或否定,而应当尝试去理解他们背后的故事及其发生背景,并通过这种理解进而提升自己的认识水平。此外,还要意识到,每个人的立场都是建立在特定知识结构基础之上的,因此任何关于这类主题的问题讨论,都需要不断更新知识库,并保持开放的心态去接纳不同的观点。此举不仅能帮助我们更好地了解过去,也能促使我们今天更加清晰地区分善恶,是非,同时也让我们的思维变得更加包容宽广。