从甲骨文到现代汉字:汉字演变的简史

汉字,是中华民族的文化遗产,也是世界上使用最为广泛的一种书写系统。关于汉字的历史资料表明,自其产生之初,就已经具有了复杂和丰富的结构。

在公元前12世纪左右,商朝时期出现了甲骨文,这是最早的一种文字形式。甲骨文主要刻于龟壳和兽骨上,用以记录天象、占卜结果、祭祀活动等内容。这批资料不仅提供了古代社会经济生活的线索,也是研究古代政治制度和宗教信仰的一个重要窗口。

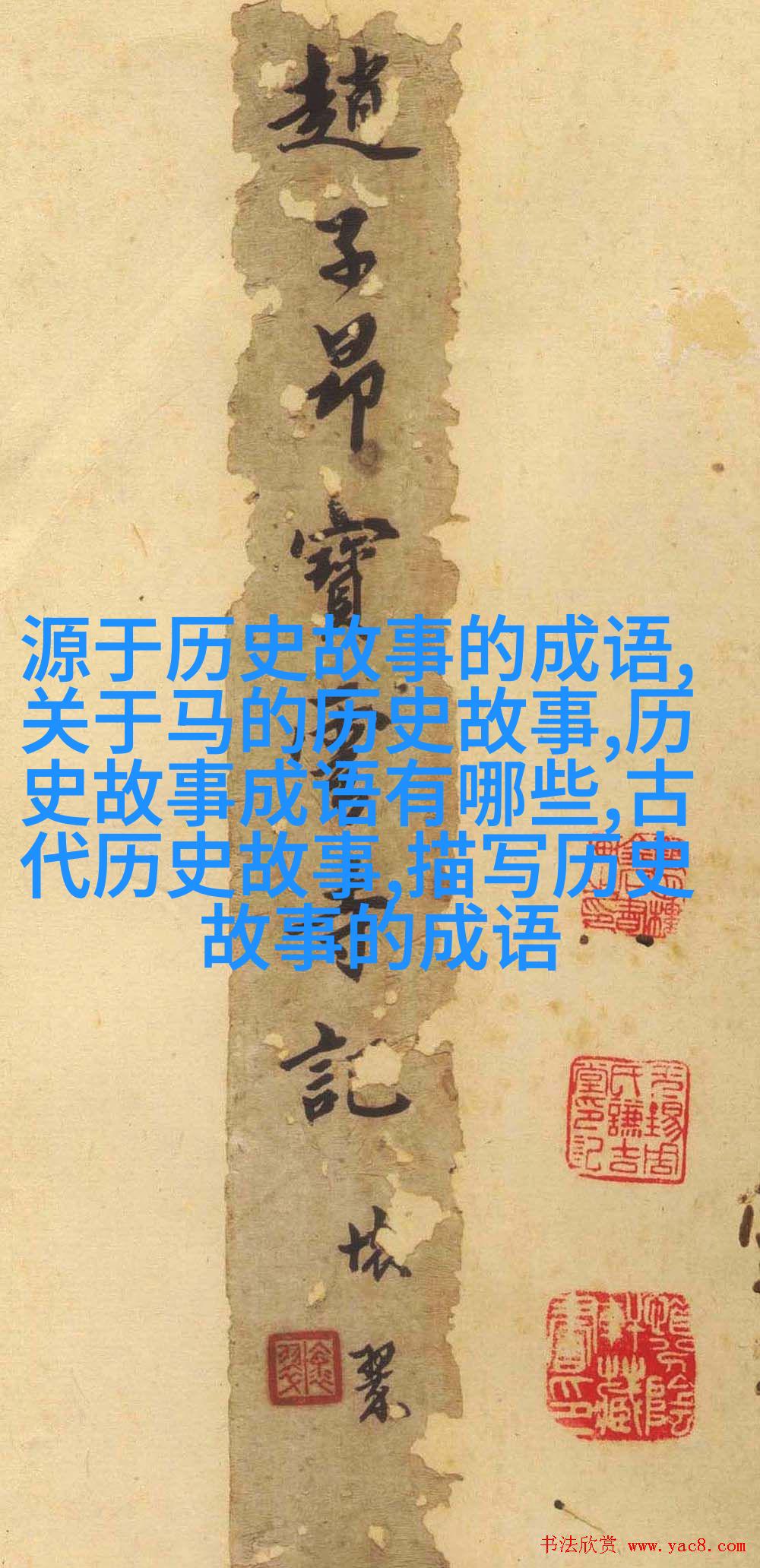

随着时间推移,周朝时期出现了金文,它更加流畅并且更易于书写。金文分为大篆、小篆两种,其中小篆后来发展成为秦始皇统一中国时所用的“隶书”,这是中文系统中的基础形态。

隋唐时期,由于文字简化与标准化的需要,一些繁体字被简化成方块体,从而形成了楷书。这一阶段也是标志性的印刷术发明,以及《千家诗》等著名文献出版的大背景。在此期间,关于汉字的历史资料百余条,都充满着对新时代文化传承与发展变化深刻洞察。

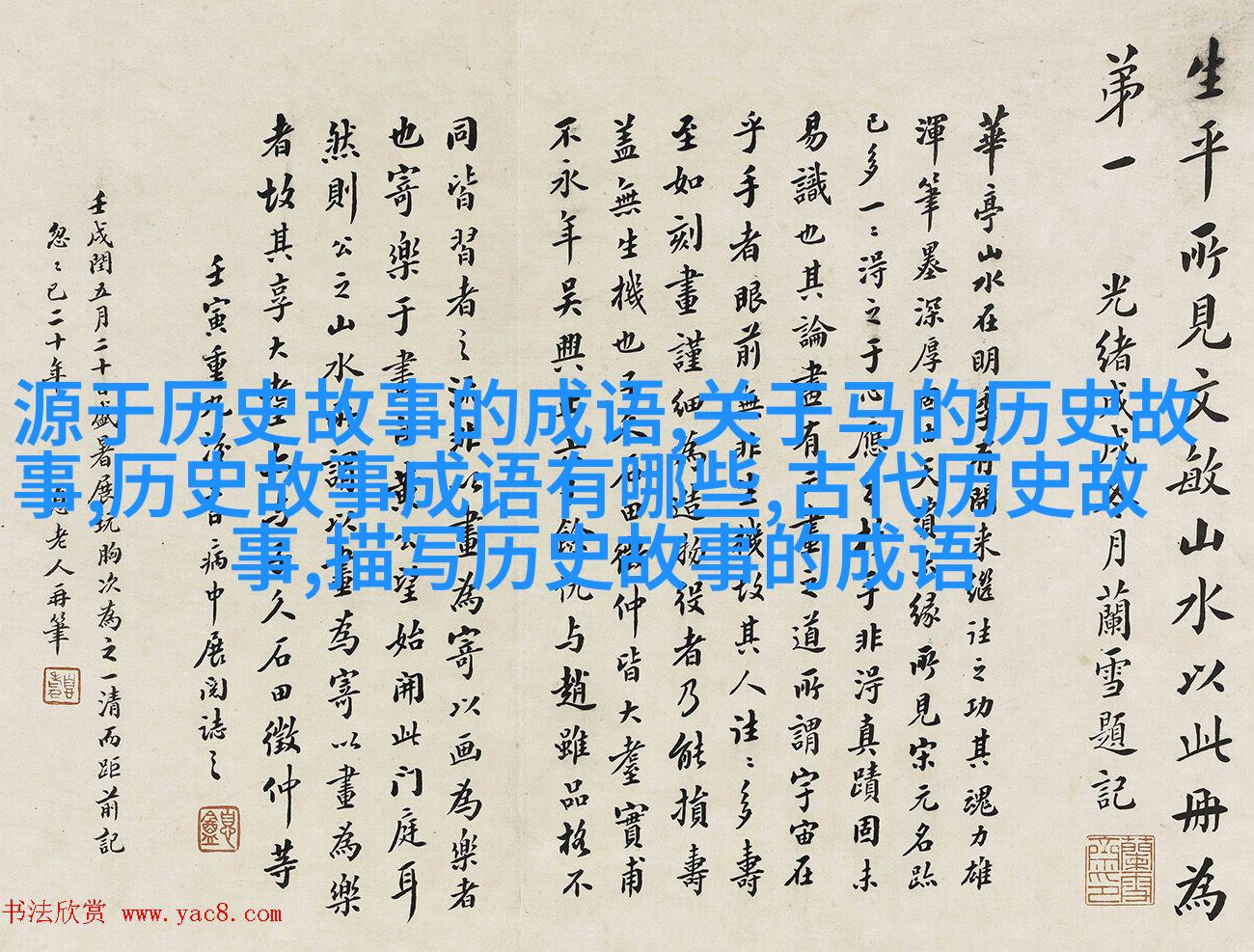

到了清末民初,此前的繁体字符开始逐渐被现代通用拼音方案所取代,以适应近现代国家建设和教育普及要求。这些变化直接影响到语言习惯、文学创作乃至日常交流方式,为我们的母语注入新的活力。

今天,我们看到的是一个融合多个时代特点但又保持核心连续性的大型文字体系。在这长河中,每一个笔画都有它独特的地位与意义,而我们每一次挥动手中的笔尖,都是在继承着几千年的智慧与文化遗产。